Europa ist ins Gerede gekommen. Vom alten Europa wird

gesprochen, vom neuen, von europäischer Schwäche, von

notwendiger europäischer Stärke. Der Euro ist dabei, den

Dollar zu überholen, aber die europäischen

Kernwirtschaften sind in der Krise. Was ist los mit Europa?

Ist Europa das Modell für die Gesellschaft von morgen oder

ist es ein Überbleibsel von gestern, das sich gegen den

Fortschritt der Globalisierung abschottet?

Europäische Intellektuelle streiten: Der französische

Philosoph André Glucksmann nannte Europa einen Vogel

Strauß, der seinen Kopf vor der Realität in den Sand stecke.

Der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger

kleidete seine Kritik an einem, wie er meint,

handlungsunfähigen Europa in das Bekenntnis, der Fall

Saddam Husseins habe ein Gefühl des Triumphes bei ihm

ausgelöst. Professor Jürgen Habermas erklärte, zugleich mit

dem Sieg über den IRAK hätten die USA ihre moralische

Autorität eingebüsst.

In der Welt der ehemaligen europäischen Kolonien sind die

Sympathien klar verteilt: Europa ist der Traum, die USA

sind die Wirklichkeit. „Europa“, sagte kürzlich der

Vorsitzende einer städtischen afghanischen Gemeinschaft

zu mir – einer von denen, die nach dem Rückzug der

Sowjets aus Afghanistan ins Exil gingen und heute von

Europa aus um den demokratischen Aufbau Afghanistans

bangen: „Europa, das war für uns in Afghanistan, seit ich

denken kann, immer der zivile Weg der Entwicklung: Das

war Wohlstand, Frieden und Toleranz, Pluralität. Die USA

stehen bei uns für das Gegenteil: Sie stehen für Gewalt, für

Zerstörung von Tradition und gewachsener Identität. Das

Problem mit Europa ist, dass es dabei zuschaut.“ Solche

Töne hört man nicht nur aus afghanischem Munde: „Ihr

wachst zusammen, wir dagegen zerfallen,“ so schallte es

dem europäischen Reisenden zu Hochzeiten der Perestroika

auch aus dem Kernland der Transformation, aus Russland

entgegen. Und auch in Russland wird klar zwischen Europa

und den USA unterschieden.

Ethnische Entmischung, kulturelle Differenzen,

wirtschaftliche Ungleichheiten sind in der globalen

Umbruchsituation, welche auf die Öffnung der bi-polaren

Welt zur Globalisierung folgte, heute weltweit das Problem

Nummer eins. Europa verkörpert die Vision einer Ordnung,

die über das gegenwärtige Chaos hinausweist – und zwar

nicht trotz, sondern wegen seiner Schwäche. Während der

Invasion in den IRAK wurde Europa gerade wegen seiner

mangelnden Kriegsbereitschaft für viele zur Hoffnung auf

einen zivilen Weg aus der Krise.

Ist Europa heute also der Träger des allgemeinen

demokratischen Impulses, während die USA das koloniale

Erbe des alten Europa in einem neuen Empire

globalisieren? Ist Europa der Phönix, der aus der Asche der

europäischen Kolonialordnung als Guru einer neuen

pluralistischen und kooperativen, kurz: demokratischen

Völkergemeinschaft wiedergeboren wird?

Regie: Musik

Zunächst muss man wohl wissen, was Europa nicht ist:

Europa ist keine feststehende Größe, Europa ist ein

Prozess: Europa – das war ein mühsamer, immer wieder

von Kriegen und Katastrophen zurückgeworfener Aufstieg

vom Spätentwickler der Menschheitsgeschichte zur

imperialen Vormacht der Welt, Europa – das ist der Fall

von dieser Höhe in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts –

die Weltkriege, der Faschismus, der Stalinismus – und

danach der mühsame Wiederaufstieg zum zivilen Partner

der Völkergemeinschaft in einer nachkolonialen Welt.

Europa ist die Kraft der Geschichte, welche die Welt

am nachhaltigsten umgestaltet hat, obwohl seine

natürlichen Wiegengaben dafür anfangs eher ungeeignet

waren: Die zerrissene Insellandschaft zwischen

Mittelmeer, Atlantik und den Nordmeeren war noch eine

Eis- und Sturmwüste, als andere Teile der Erde bereits erste

Kulturen hervorbrachten. Europas Geschichte beginnt erst,

als das Eis zurückweicht und Menschen aus wärmeren

Gegenden der Erde in die sich erwärmenden Gebiete

einwandern. Durch den Golfstrom wurde der europäische

Raum dann allerdings zum klimatischen Paradies. Mit

anderen Worten: Europa ist nicht erst heute zum

Einwanderungsland geworden, die Einwanderung ist der

Ursprung seiner Geschichte.

Die Impulse für Europas Entwicklung liegen

sämtlich außerhalb des heutigen europäischen

Kerngebietes: Aus dem Süden floss der mesopotamische

und ägyptische Kulturstrom; aus Zentralasien kamen die

Ionier, die Dorer, die Thraker und andere halbnomadische

Stämme geritten. In Kleinasien, Sparta, Athen,

Griechenland brachten sie ihre Kultur zur Blüte, als im

heutigen Europa noch die Bären brüllten Unter Alexander

I. drangen sie bis in den persischen Raum vor; die Barbaren

des Nordens interessierten sie nicht. Die Römer machten

das Mittelmeer zum Binnenraum ihres Imperiums, das sich

ebenfalls bis nach Asien erstreckte; die Völker des Nordens

grenzten auch sie als Wilde aus der römischen Welt aus.

Erst die Teilung in ein ost- und ein weströmisches Reich

gegen Ende des vierten Jahrhunderts westlicher

Zeitrechnung schuf die Voraussetzungen für den Beginn

einer zivilisatorischen Entwicklung des heutigen

europäischen Raums. Richtig los ging es sogar erst mit der

noch viel später erfolgten Teilung der christlich-römischen

Welt in die byzantinisch-orthodoxe und die lateinischfränkische

Entwicklungslinie. Zu dem Zeitpunkt zählte man

aber bereits das 8., 9. und 1o. Jahrhundert nach Christi

Geburt: Hochkulturen in anderen Teilen der Erde – die

mesopotamischen, die asiatischen, die amerikanischindianischen

– hatten schon mehrere Zyklen hinter sich; die

arabisch-islamische Kultur schaute von großer Kultur-Höhe

auf die unbehauenen Barbaren im europäischen Norden

herunter. Erst in den Kreuzzügen, mit denen es die

muslimische Expansion zurückdrängte, entwickelte Europa

den Ansatz einer eigenen Identität. Die Kreuzzüge waren

die eigentlichen Geburtswehen Europas.

Aber dem Sturm der Mongolen entkam dasselbe

Europa ein paar Generationen später dann nur durch einen

historischen Zufall: Der mongolische Großkhan starb just

zu der Zeit, als die vereinigten Ritterheere des westlichen

Europa in der Schlacht bei Liegnitz 1251 von den

mongolischen Angreifern vernichtend geschlagen waren.

Die europäischen Fürstentümer bis hinein nach Gibraltar

lagen offen vor dem mongolischen Heer. Nur durch die

Tatsache, daß die feindlichen Heerführer ins ferne

Karakorum zurückehren mussten, um bei der Wahl des

neuen Khan anwesend zu sein, verdanken die Europäer,

daß sie von mongolischer Fremdherrschaft verschont

blieben.

Im Treibhaus dieser Enklave am westlichen Rande

des mongolischen Großreiches entstand Europa, in einer

fränkischen und in einer Moskauer Variante, einer

westlichen und einer östlichen also. Verbindendes Element

war das Christentum, wenn auch in die byzantinischorthodoxe

und die lateinische Linie gespalten. Dazu kam

die gemeinsame Feindschaft gegen Asiaten und den Islam.

Versuche, das in dieser Weise halb vereinte halb geteilte

Europa zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden und

als Weltreich zu etablieren, blieben jedoch immer wieder

erfolglos, wenn nicht gar in Katastrophen endeten: Die

Bemühungen Karl V., ein einheitliches christliches Reich

zu schaffen, in dem die Sonne nie untergehen sollte,

scheiterten an der Reformation. Der darauf folgende

30jährige Krieg, verwüstete Europa nicht nur, sondern

zerstückelte es. Die napoleonischen Träume führten in die

mörderischen Kriege der europäischen Nationalstaaten. Mit

Hitler kamen die Versuche, Europa gewaltsam zu einen,

endgültig zum Abschluss: Der nationalsozialistische Traum

von Groß-Europa, das die Welt beherrschen sollte,

hinterließ nicht nur Deutschland, sondern weite Teile

Europas in Ruinen, entledigte es seiner Kolonien und

vertiefte seine historischen Ost-West-Bruchlinien zur

Spaltung in zwei getrennte Welten. Das brachte den

Kontinent an den Rand seiner Existenz, während der

Kampf um die Weltherrschaft an die beiden rivalisierenden

neuen Weltmächte USA und UdSSR überging.

Regie: Musik

Ungeachtet ihrer Zerrissenheit, vielleicht sogar gerade

deswegen entwickelte sich aus der Enklave Europas jedoch

eine Expansionsdynamik, die ihresgleichen in der

Geschichte der Menschheit bis dahin nicht hatte: Die

Chinesen, obwohl hochentwickelt, begnügten sich mit der

Sicherung des chinesischen Beckens; zu ihren Hochzeiten

hatten sie eine Flotte, sogar Ansätze einer Industrie, aber

sie schufen damit kein überseeisches Imperium. Die

Pharaonen begrenzten ihre Herrschaft auf ihre Verewigung

in den Pyramiden. Die Griechen kamen über die Polis und

deren philosophische Begründung letztlich nicht hinaus;

Alexander I. war bereits ein Usurpator ihrer Geschichte.

Die Römer beließen es bei der Ausgrenzung der von ihnen

unterworfenen Kulturen aus dem mediterranen Kern des

Imperiums, bis sie von ihnen überrannt wurden. Selbst die

überaus mobilen Mongolen erschöpften sich nach wenigen

Generationen in der Verwaltung des Eroberten. Darüber

hinaus gab es bei ihnen keine verbindende Ideologie. Nur

der Islam entwickelte zeitweilig eine annähernd

vergleichbare Dynamik wie Europa, bis er sich durch

Traditionalismus und Fatalismus ausbremste. In der

europäischen Entwicklung dagegen verband sich die

Vielfalt und die Enge des europäischen Kontinentes mit

dem missionarischen Impuls des Christentums zu einer

durchschlagenden und ungebremsten Herrschafts-Ideologie

– europäische Missionare trieb es an alle Höfe, in alle

Hütten, Zelte und Krale der Welt in dem Bemühen, auch

noch die letzte Seele für Gott zu gewinnen; Politiker und

Kaufleute aus Europa sorgten dafür, daß die notwendigen

Mittel dafür aus den Weiten des Globus herangeholt

wurden – im Westen Europas per Schiff über die Ozeane,

im Osten zu Pferde quer durch die Weiten der asiatischen

Steppen.

Bei allen Differenzen gleichen sich die zwei Seiten

des christlichen Abendlandes letztlich in einem: In dem

Willen zur Missionierung und kolonialen Unterwerfung der

Welt. Gerade weil er nicht aus einem einheitlichen

Kommando kam, sondern aus einem vielgliedrigen,

differenzierten und widersprüchlichen Prozess hervorging,

verwirklichte er sich umso nachhaltiger und totaler;

fünfhundert Jahre benötigte Europa für den ersten Schritt:

Das reichte von Karl I. bis Christopher Columbus im

Westen Europas, also vom Beginn des 9. Jahrhunderts bis

zum Jahre 1492, das reichte von der Kiewer Rus bis zum

Sieg Iwan III. über die Tataren, also von 882 bis 1480, im

europäischen Osten. Aber nach der Entdeckung Amerikas

durch Columbus und nach Iwans III. Sieg über die

Tataren-Mongolen expandierte der europäische

Kolonialismus geradezu explosionsartig, im Westen in

seiner maritimen, im Osten in seiner territorialen Variante.

Am Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet Europa deshalb vor

allem eines: Herrschaft! Im Falle der Russen war es die

Selbstherrschaft innerhalb eines Imperiums, im Falle der

westlichen Europäer die Fremdherrschaft über Gebiete in

Übersee; das Verbindende aber war die Unterwerfung von

Kolonien.

Europa, das war bis hinauf zum 1.Weltkrieg der

Export des christlich-abendländischen Willens zur

Veränderung und zur Beherrschung der Welt. Materiell

bedeutete das: Ausbeutung der weltweiten Ressourcen

durch die Europäer; ideologisch bedeutete es:

Christianisierung oder Unterdrückung traditioneller

einheimischer Kulturen bis hin zu deren gezielter

Vernichtung. Es war eine rücksichtslose Expansion, die mit

brutaler Gewalt durchgesetzt wurde. Produkt dieser

Herrschaft war der weltweite Export der Industrialisierung

und der damit verbundenen Lebensweise.

Nichts schien diese Expansion aufhalten zu können.

Dann aber, im Übergang vom 19. auf das 20. Jahrhundert

wurde die Welt zu eng für Europas weitere Expansion: In

Afghanistan prallten die Landmacht Russland und die

Seemacht England aufeinander, in Nordafrika standen sich

Briten und Franzosen gegenüber. Als die Deutschen,

gestärkt durch die Reichseinigung von 1871, sich

anschickten, den Briten mit dem Bau einer eigenen

Hochseeflotte die Seehoheit streitig zu machen, war der 1.

Weltkrieg praktisch eröffnet. Es bedurfte nur noch des

Anlasses. Der Krieg wurde zur Festigung der entstandenen

kolonialen Ordnung geführt – was er brachte, war der erste

Schritt zur Emanzipation der Kolonien. Der 2. Weltkrieg

vollendete diesen Niedergang der europäischen

Kolonialmächte bis zur Unabhängigkeit der meisten

Kolonien und der Spaltung Europas. Mit Spaltung war

Europa allerdings nicht einfach geografisch geteilt, wie es

sich in Stammtisch-Erinnerungen darstellt, also

kommunistisch im Osten und kapitalistisch im Westen; es

teilte sich vielmehr in einen staatskapitalistischen Osten

und einen Westen, der sich auf soziale Marktwirtschaft

orientierte. Die eine Seite Europas war als deren Gegenbild

in der anderen enthalten; aber die beiden Seiten waren nicht

miteinander vermittelbar, weil jede Seite Vorposten ihres

jeweiligen Lagers war. In der Berliner Mauer fand diese

Konfrontation ihren schärfsten Ausdruck. Doch die Teilung

war nicht nur ein deutscher, sie war ein europäischer

Niedergang. Nach 1945 wurde Europa faktisch zum Vorhof

der Supermächte USA und UdSSR, Osteuropa und die

DDR wurden Satelliten der UDSSR, West-Deutschland und

Westeuropa wurden zu Juniorpartnern der USA. Aus

Herrenvölkern waren vom Kriege ermüdete mittlere

Mächte geworden.

Regie: Musik

Gerade in Europas Niedergang liegt aber auch der Keim

seiner Wiedergeburt als Hoffnungsträger für eine zivile

Weltordnung: Der Schock der beiden Weltkriege

manifestierte sich am radikalsten in der deutschen Formel:

Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und in der

Entwicklung West-Deutschlands zum demokratischen

Vorzeigestaat der kapitalistischen Welt und

Ostdeutschlands zum Aushängeschild des demokratischen

Sozialismus. Dass die DDR noch weniger sozialistisch als

die BRD musterhaft demokratisch war, ändert nichts an der

Tatsache, daß beide Teile Deutschlands die Vorzeigestücke

des jeweiligen Systems waren. Mit der Vereinigung beider

Hälften 1989 kamen sie zu einem neuen Ganzen

zusammen, dessen Charakter, auch wenn die Vereinigung

unter der Dominanz des westlichen Teils stattfand, bis

heute noch nicht wirklich klar ist.

Die Wiedervereinigung Deutschlands war auch eine

Wiedervereinigung Europas. Sie beschloss den

schrittweisen Aufstieg West-Europas aus dem

Nachkriegschaos zu demokratischer Pluralität. Nie wieder

Hegemonie einer europäischen Macht war das treibende

Motiv dieses Integrationsprozesses, der 1949 mit der

Gründung des Europarates begann, 1957 in die Gründung

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft überging und

zur Europäischen Union führte. Als Michael Gorbatschow

mit der Öffnung der Mauer 1989 der Integration

Westeuropas die Demokratisierung Osteuropas hinzufügte,

wurde Deutschland zum Verbindungsflur des neu

entstehenden gesamt-europäischen Hauses. Mit der

Osterweiterung der Europäischen Union sind inzwischen

weitere neue Mieter in dieses Haus eingezogen.

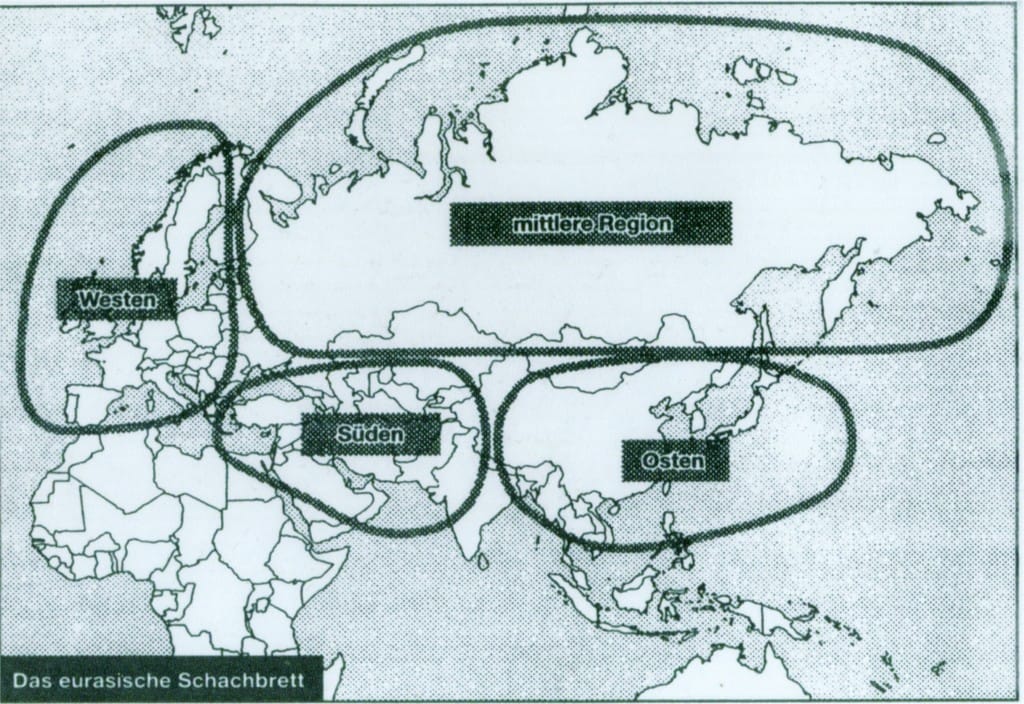

Ob dieses Haus sich allerdings bis nach Wladiwostok

erstreckt, wie manche meinen, darf bezweifelt werden.

Zwar ist Russland bis zum Ural zweifellos Teil der

europäischen Geschichte und dies begründet eine

besondere Beziehung Moskaus zur Europäischen Union,

aber Moskaus sibirische und zentralasiatische Territorien

gehören heute ebenso wenig zur Europäischen Union wie

die ehemaligen und verbliebenen Rest-Kolonien des

westlichen Europa. Die Zeiten, in denen sich Europa als

Herz einer weltweiten Kolonialordnung definierte, sind

endgültig vorbei.

Regie: Musik

Der Einfluss Europas auf die Welt ist heute nicht mehr

durch koloniale Bindungen vermittelt, sondern durch seine

wirtschaftlichen Beziehungen. Darüber hinaus liegt

Europas Anziehungskraft heute in seiner nach-kolonialen

Botschaft. Die Hausordnung in Europas Neubau, die oft

zitierte europäische Wertegemeinschaft, die aus den

Trümmern des alten imperialen Europa hervorgegangen ist,

enthält diesen Anspruch: Danach ist Europa die

Überwindung des Nachkriegs-Chaos durch wirtschaftliche

und zivile Kooperation in Europa selbst und darüber

hinaus. Europa ist ein Beispiel für die Möglichkeit von

Integration in schweren Zeiten. Europa ist Vielfalt der

Kulturen und Toleranz. Europa ist eine Gesellschaft, die

dem Prinzip des Sozialstaates verpflichtet ist. Europa ist

Demokratie. Europa ist Mobilität. Europa ist

Regionalmacht im globalen Geflecht. Europa ist

Katalysator einer neuen pluralen Weltordnung. In Europa

steht Pluralismus nicht nur in der Hausordnung, er wird

auch philosophisch, sozial- und bildungspolitisch gefördert.

Europas Philosophen treten für eine Kultur der Vielfalt ein,

die Europäische Union fördert Programme zum Schutz von

Minderheiten aller Art, eine „Pädagogik der Vielfalt“ wird

an den Universitäten, Lehr- und Bildungsanstalten auch auf

alltäglichem Niveau offiziell gefördert. Mit dem Titel

„Herausforderung Vielfalt“ ist beispielsweise eine

Internationale Konferenz überschrieben, die vom

Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des

Landes Schleswig-Holstein unter Beteiligung kirchlicher

Träger im Sommer 2003 durchgeführt wurde. Da geht es

um „Fremdheit und Differenz,, um „Pluralisierung und ihre

Folgen“, um “Strategien gegen Diskriminierung“, um

Perspektiven für die Entwicklung einer „Kultur der

Anerkennung“, die nicht nur das Fremde dulden und

akzeptieren, sondern das Fremde, das Andere als

Bereicherung des Menschseins erleben soll.

In Europa finden die Gegenbewegungen zur

Globalisierung, die in den USA zur Zeit entstehen, ihren

fruchtbarsten Boden: Die neueste US-Botschaft dieser Art

schwappt derzeit unter dem Stichwort „managing diversity“

nach Europa hinüber. Sie ersetzt das Leitwort von der

„corporate identity“, das bisher im Management gegolten

hat. Bemerkenswert daran ist nicht, daß die USA als

Stichwortgeber für Europa fungieren, bemerkenswert ist,

dass das Stichwort der „managing diversity“ gerade jetzt

aus den USA kommt und gerade jetzt in Europa Fuß fasst,

da sich eine konservative US-Regierung anschickt, den

gesamten Planeten gewaltsam unifizieren zu wollen.

Selbstbestimmung in einer Welt des bewusst

gestalteten Pluralismus, der gegenseitigen Anerkennung

und Hilfe der Menschen und der Völker, das ist heute

Europas gute Botschaft. Sie geht als Impuls auch in die

Globalisierung ein: Multipersonal, multikulturell und im

politischen Raum schließlich auch multipolar – das sind die

Begriffe, auf die sich diese Botschaft bringen lässt. Sie

schaffen Identität in Zeiten der Globalisierung, denn sie

helfen dem einzelnen Menschen, gleich welchen

Geschlechtes oder Alters, welcher Hautfarbe oder welchen

Standes den Ort ihrer Selbstverwirklichung und damit ihrer

Würde als Menschen zu finden. Politisch gilt das auch für

die Völker. Diese Botschaft ist eine echte Alternative zu

den Versuchen der unipolaren militärischen

Disziplinierung, die zur Zeit von den USA ausgehen.

Regie-Musik

Aber Europa hat auch ein anderes Gesicht. „Dieser Trend

zur Pluralisierung verläuft nicht geräuschlos und schon gar

nicht konfliktfrei“, heißt es z.B. in den Kommentaren der

an Vielfalt engagierten schleswig-hosteinischen

Pädagogen: „Es geht immer um Eingriffe in die bisherige

Verteilung von Macht. Prozesse der

Fundamentaldemokratisierung stoßen auf das Bestreben,

Privilegien zu verteidigen und jene Machtmittel möglichst

unsichtbar zu machen, mit denen sie aufrechterhalten

werden. Sie werden auch intrapsychisch so versteckt, dass

Angehörige des gesellschaftlichen „Mainstreams“ ihre

Privilegien überhaupt nicht mehr wahrnehmen.“. i

Die Botschaft der Pluralität, heißt das, kann sich in

die Verteidigung der Pluralität gegen tatsächliche oder

vermeintliche Gefährdungen von außen verwandeln.

Auch dies ist keineswegs neu für Europa: Als

Einwanderungsland entstanden, haben die in Europa

Ansässigen sich doch immer gegen neue Einwanderer

gewehrt: Bereits Rom baute den Limes gegen die Völker

des Ostens, gegen die Zuwanderung aus den asiatischen

Steppen, gegen die Hunnen Attilas; den Norden Europas

befriedete Cäsar durch Unterwerfung, welcher bekanntlich

nur ein kleines gallisches Dorf an der Küste der Normandie

widerstand… Spätestens mit den Kreuzzügen gräbt sich das

Verständnis von Europa als Bollwerk gegen die

Ungläubigen tief in dass kollektive europäische

Unterbewusstsein ein – in Ost-Europa nicht viel anders als

im Westen: Danach waren die Muslime, die Sarazenen, die

Türken oder wie immer man sie nannte, gottlose

Ungeheuer, welche die Christenheit verschlingen wollten.

Vor ihnen galt es die Menschheit zu retten. Die Aufrufe

Papst Urban II. und späterer Päpste, zum Töten der

Ungläubigen auszuziehen und dafür das ewige Leben zu

ernten, lassen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig.

Das ganze frühe Mittelalter, einschließlich der

Heldensagen, ist von der Totschlag-Romantik der

Kreuzritter geprägt.

Auf den Grundsteinen des Kreuzrittertums wurde

wenige Generationen später die Festung gegen die

Mongolen ausgebaut. Tschingis Chan galt ihren

Verteidigern als Kinderfresser, in ihm verschmolzen alle

bisherigen Feinde zur asiatischen Gefahr, zur Bedrohung

durch das Andere schlechthin, zum Anti-Christ;. Die

Kirche erklärte Tschingis Khan zur Geißel Gottes, die Gott

zur Prüfung der Menschheit geschickt habe. Besondere

Verdienste bei der Verteidigung gegen diese Gefahr nahm

dabei Russland für sich in Anspruch, das sich die Rettung

des christlichen Abendlandes vor den Mongolen zu gute

schrieb, ohne sich daran zu stören, dass dies die

historischen Tatsachen zurechtbog, da Europa, wie gesagt,

seine „Rettung“ lediglich dem Wechsel der Khane in

Karakorum zu verdanken hat. Ungeachtet solcher

Feinheiten konnte Joseph Goebbels die Skizzen des von

ihm geschaffenen russischen Untermenschen später nach

dem mittelalterlichen Klisché von Hunnen und Mongolen

fertigen lassen, die sich, krummbeinig, hässlich, mit einem

Säbel zwischen den Zähnen in die Mähnen ihrer ebenso

hässlichen Ponys klammern, um so das Abendland zu

überfluten.

Im Schreckensruf „Die Türken vor Wien“ festigte

sich das abendländische Bedrohungs-Syndrom im 17.

Jahrhundert weiter. Mit der Niederlage der Türken im Jahre

1683 löste sich zwar der Druck auf West-Europa; für Ost-

Europa wurden die Türken und alle mit ihnen verwandten

und verbundenen Völker in den folgenden Kriegen

zwischen Russland und der Türkei jedoch nicht nur zum

wichtigsten Gegner, sondern auch zum inneren Feind.

Diese Spur zieht sich bis ins heutige Russland, wo die

„Tschornije“, die Schwarzen, das rassistische Hassobjekt

für den russisch-orthodoxen christlichen Chauvinismus

sind. Auch der gegenwärtige westeuropäische Rassismus ist

nicht frei von diesem Klisché.

Im eisernen Vorhang, der West-Europa von Ost-

Europa, noch mehr aber den Westen von Asien trennte,

fand die Mär vom abendländischen Bollwerk gegen die

asiatische Bedrohung seine neuzeitliche Aktualisierung: Im

Bild des sowjetischen Kommunismus, der hinter dem

eisernen Vorhang nur darauf lauert, das verbliebene

christliche Abendland zu verschlucken, verwoben sich die

alten Klischés von Attila bis zu den Türken zum

kollektiven Wahnbild einer kommunistischen Bedrohung

aus dem Osten, für das der US-Präsident Ronald Reagan

noch kurz vor Gorbatschows Perestroika-Kurs schließlich

die schöne Bezeichnung vom „Reich des Bösen“ erfand,

vor dem die USA die Welt beschützen müssten.

Heute ist auch das Böse globalisiert. An die Stelle

des eisernen Vorhangs ist die weltweite Front gegen den

internationalen Terrorismus getreten. Das „Reich des

Bösen“ ist zur asymmetrischen „Achse des Bösen“

geworden. Aber ob asymmetrisch oder nicht, in dem Aufruf

gegen die „Achse des Bösen“ treten auch die traditionellen

europäischen Bedrohungs-Syndrome in neuer Gestalt

wieder hervor, aufgebaut von Ideologen, die den globalen

Kampf der Kulturen als Menetekel an die Wand malen und

durch einen US-Präsidenten, der zum Kreuzzug gegen das

Böse aufruft.

In diesem Kampf wird alles ausgegrenzt und

tabuisiert, wodurch sich die christlich-abendländische

Wertegemeinschaft bedroht fühlt; das ist, klar gesprochen,

alles, was nicht weißhäutig, nicht christlich und nicht

hochindustrialisiert ist. Ausnahmen machen die nichtweißen

US-Amerikaner und Amerikanerinnen, aber auch

nur, solange sie offizielle Repräsentanten der Supermacht

Nr. Eins sind. Ausnahmen machen auch die Menschen und

Völker, die man als Bündnispartner braucht, aber nur,

solange sie sich gebrauchen lassen. Das erinnert stark an

die Praktiken früherer Imperatoren, etwa jene der Römer,

welche Germanen, Hunnen und andere so lange hofierten,

wie sie als Grenztruppen andere Völker vor den Grenzen

aufhielten.

Im Namen von Vielfalt, Liberalität und

Selbstbestimmung, heißt das, beginnen sich Europäer

heute gegen eben diese Vielfalt, Liberalität und

Selbstbestimmung zu wenden. Ausdruck davon sind

politische Strömungen wie die Partei des ermordeten

Niederländers Pym Fortyn, die mit liberaler Argumentation

eine im Kern rassistische Ausgrenzungspolitik vertreten:

Wohlfahrt, Vielfalt und Selbstbestimmung ja, lauten ihre

Parolen, aber nur für Bürger Europas, nicht für Ausländer –

die sollen bleiben, wo sie geboren sind. Ausdruck dieser

Wende sind auch Positionen wie die des englischen

Premiers Tony Blair, der eher bereit ist, die demokratische

Grundsubstanz des europäischen Pluralismus den

Zentralisierungsforderungen der USA unterzuordnen, als

ein „multipolares Chaos“ zu riskieren. Wo diejenigen

stehen, die wie der deutsche Bundeskanzler Gerhard

Schröder oder der franzöische Statspräsident Jaque Chirac

auf der Höhe der IRAK-Krise kurzfristig den Begriff

„multipolar“ benutzten, muss sich noch zeigen.

Unter solchen Voraussetzungen droht sich die schöne

europäische Hausordnung in ihr Gegenteil zu verkehren:

Aus Freiheit für Europa könnte sehr bald Abschottung

gegenüber dem Rest der Welt resultieren. Das Schengener

Abkommen von 1985 und seine Folgevereinbarungen

hinterlassen bereits eine beängstigende Spur: Aus der

Garantie auf Gewährung von Asyl für politisch Verfolgte,

rassisch oder aus anderen Gründen Diskriminierte wird ein

ausgeklügeltes System zur Vermeidung von Asyl durch

Vorverlagerung der Asylentscheidungen in die Grenzländer

der Europäischen Union oder gleich ganz in die

Herkunftsländer von Flüchtlingen. Probestrecke für dieses

Verfahren war der Krieg im Kosovo, als Bosnische

Flüchtlinge gleich vor Ort interniert wurden. Eine

Fortsetzung fand das neue Verfahren in Afghanistan und

kürzlich wieder im IRAK.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit entstehen

hässliche Lager in den Randzonen der Europäische Union.

Die tschechische Republik zum Beispiel musste sich bereit

erklären, wenn sie betrittsfähig für die Europäische Union

werden wollte, ein Auffang- und Abschiebelager in

Balkowa zu bauen, in dem die Lebensbedingungen bewusst

auf Abschreckung angelegt sind. Beobachter humanitärer

Organisationen scheuen sich nicht von diesen Lagern als

KZs zu sprechen. Ähnliche Lager entstehen in anderen

Grenzbereichen der erweiterten Europäischen Union. Die

europäische Öffentlichkeit erfährt in der Regel nichts

davon. Die Maßnahmen werden auf europäischen

Innenminister-Konferenzen vereinheitlicht, die sich der

parlamentarischen Kontrolle entziehen. Die Medien

berichten kaum. Noch schwerer erkennbar sind die

virtuellen Lager in den nicht-europäischen

Herkunftsländern potentieller Flüchtlinge oder

Einwanderer. Diese Länder werden über wirtschaftlichen

Druck zur Kontingentierung ihrer Auswanderer veranlasst,

um nicht zu sagen gezwungen; in der Folge sind die

Grenzen nur für eine Minderheit mit Geld oder mit

Beziehungen offen. Freizügigkeit und Selbstbestimmung,

eines der höchsten Güter im Wertekatalog der

Europäischen Union, bleiben bei diesem Verfahren glatt

auf der Strecke. Eine solche Politik kann auch für die

innere Verfassung Europas auf Dauer nicht ohne

Auswirkungen bleiben. Die Konzentration europäischer

Innenpolitik auf die Abwehr von Einwanderern und die

Bekämpfung des internationalen Terrorismus droht auch

Europa in die Sackgasse eines präventiven

Sicherheitsstaates zu führen, in dem die Rechte der Bürger

das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie stehen.

Regie: Musik

Was also ist Europa? Ein Modell oder eine Festung?

Als Modell für eine plurale Ordnung könnte Europa zeigen,

wie der Verzicht auf militärische Stärke bewusst zum

Ausgangspunkt eines zivilen Integrationsprozesses werden

kann. Es könnte Impulsgeber für den Weg zur Festigung

der pluralen Völkerbeziehungen und kooperativer

Entwicklungsstrategien sein, die sich faktisch im letzten

Jahrhundert herausgebildet haben. Damit läge im Modell

Europa gegenüber der gegenwärtigen Politik der USA eine

echte Alternative, die unter dem Motto: `Europa für alle´

Grundlage zukünftiger Politik Europas und der

Völkergemeinschaft sein könnte. Sie enthielte auch den

richtigen Ansatz zur Lösung der globalen Problems der

Migration. Ein Ausbau Europas als Festung dagegen

provoziert die Gefahr, dass die Ansätze zu einer

multipolaren Ordnung, die real bereits herangewachsen

sind, sich gegen den Willen Europas und der auf dieser

Linie mit ihm verbündeten USA und hinter deren Rücken

durchsetzen, dann aber in scharfen Konflikten, welche die

privilegierte Position des Westens mit Gewalt schwächen.

Das würde auch auf Kosten der zivilen Werte gehen, für die

Europa heute im Gegensatz zu den USA noch steht. Die

Wahl, die wir zu treffen haben, ist also nicht allzu schwer,

wenn das Modell Europa nicht die Vergangenheit, sondern

die Zukunft beschreiben soll.

©

Kai Ehlers

Transformationsforscher und Publizist

www.kai-ehlers.de

i Prof. Dr. Uwe Sielert in „Pädagogik der Vuelfalt, S. 7

Autor: Kai

Europa – Modell oder Festung?

Europa ist ins Gerede gekommen. Vom alten Europa wird gesprochen, vom neuen, von europäischer Schwäche, von notwendiger europäischer Stärke. Der Euro ist dabei, den Dollar zu überholen, aber die europäischen Kernwirtschaften sind in der Krise. Was ist los mit Europa? Ist Europa das Modell für die Gesellschaft von morgen oder ist es ein Überbleibsel von gestern, das sich gegen den Fortschritt der Globalisierung abschottet?

Europäische Intellektuelle streiten: Der französische Philosoph André Glucksmann nannte Europa einen Vogel Strauß, der seinen Kopf vor der Realität in den Sand stecke. Der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger kleidete seine Kritik an einem, wie er meint, handlungsunfähigen Europa in das Bekenntnis, der Fall Saddam Husseins habe ein Gefühl des Triumphes bei ihm ausgelöst. Professor Jürgen Habermas erklärte, zugleich mit dem Sieg über den IRAK hätten die USA ihre moralische Autorität eingebüsst.

In der Welt der ehemaligen europäischen Kolonien sind die Sympathien klar verteilt: Europa ist der Traum, die USA sind die Wirklichkeit. „Europa“, sagte kürzlich der Vorsitzende einer städtischen afghanischen Gemeinschaft zu mir – einer von denen, die nach dem Rückzug der Sowjets aus Afghanistan ins Exil gingen und heute von Europa aus um den demokratischen Aufbau Afghanistans bangen: „Europa, das war für uns in Afghanistan, seit ich denken kann, immer der zivile Weg der Entwicklung: Das war Wohlstand, Frieden und Toleranz, Pluralität. Die USA stehen bei uns für das Gegenteil: Sie stehen für Gewalt, für Zerstörung von Tradition und gewachsener Identität. Das Problem mit Europa ist, dass es dabei zuschaut.“ Solche Töne hört man nicht nur aus afghanischem Munde: „Ihr wachst zusammen, wir dagegen zerfallen,“ so schallte es dem europäischen Reisenden zu Hochzeiten der Perestroika auch aus dem Kernland der Transformation, aus Russland entgegen. Und auch in Russland wird klar zwischen Europa und den USA unterschieden.

Ethnische Entmischung, kulturelle Differenzen, wirtschaftliche Ungleichheiten sind in der globalen Umbruchsituation, welche auf die Öffnung der bi-polaren Welt zur Globalisierung folgte, heute weltweit das Problem Nummer eins. Europa verkörpert die Vision einer Ordnung, die über das gegenwärtige Chaos hinausweist – und zwar nicht trotz, sondern wegen seiner Schwäche. Während der Invasion in den IRAK wurde Europa gerade wegen seiner mangelnden Kriegsbereitschaft für viele zur Hoffnung auf einen zivilen Weg aus der Krise.

Ist Europa heute also der Träger des allgemeinen demokratischen Impulses, während die USA das koloniale Erbe des alten Europa in einem neuen Empire globalisieren? Ist Europa der Phönix, der aus der Asche der europäischen Kolonialordnung als Guru einer neuen pluralistischen und kooperativen, kurz: demokratischen Völkergemeinschaft wiedergeboren wird?

Zunächst muss man wohl wissen, was Europa nicht ist: Europa ist keine feststehende Größe, Europa ist ein Prozess: Europa – das war ein mühsamer, immer wieder von Kriegen und Katastrophen zurückgeworfener Aufstieg vom Spätentwickler der Menschheitsgeschichte zur imperialen Vormacht der Welt, Europa – das ist der Fall von dieser Höhe in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts – die Weltkriege, der Faschismus, der Stalinismus – und danach der mühsame Wiederaufstieg zum zivilen Partner der Völkergemeinschaft in einer nachkolonialen Welt.

Europa ist die Kraft der Geschichte, welche die Welt am nachhaltigsten umgestaltet hat, obwohl seine natürlichen Wiegengaben dafür anfangs eher ungeeignet waren: Die zerrissene Insellandschaft zwischen Mittelmeer, Atlantik und den Nordmeeren war noch eine Eis- und Sturmwüste, als andere Teile der Erde bereits erste Kulturen hervorbrachten. Europas Geschichte beginnt erst, als das Eis zurückweicht und Menschen aus wärmeren Gegenden der Erde in die sich erwärmenden Gebiete einwandern. Durch den Golfstrom wurde der europäische Raum dann allerdings zum klimatischen Paradies. Mit anderen Worten: Europa ist nicht erst heute zum Einwanderungsland geworden, die Einwanderung ist der Ursprung seiner Geschichte.

Die Impulse für Europas Entwicklung liegen sämtlich außerhalb des heutigen europäischen Kerngebietes: Aus dem Süden floss der mesopotamische und ägyptische Kulturstrom; aus Zentralasien kamen die Ionier, die Dorer, die Thraker und andere halbnomadische Stämme geritten. In Kleinasien, Sparta, Athen, Griechenland brachten sie ihre Kultur zur Blüte, als im heutigen Europa noch die Bären brüllten Unter Alexander I. drangen sie bis in den persischen Raum vor; die Barbaren des Nordens interessierten sie nicht. Die Römer machten das Mittelmeer zum Binnenraum ihres Imperiums, das sich ebenfalls bis nach Asien erstreckte; die Völker des Nordens grenzten auch sie als Wilde aus der römischen Welt aus. Erst die Teilung in ein ost- und ein weströmisches Reich gegen Ende des vierten Jahrhunderts westlicher Zeitrechnung schuf die Voraussetzungen für den Beginn einer zivilisatorischen Entwicklung des heutigen europäischen Raums.

Richtig los ging es sogar erst mit der noch viel später erfolgten Teilung der christlich-römischen Welt in die byzantinisch-orthodoxe und die lateinisch-fränkische Entwicklungslinie. Zu dem Zeitpunkt zählte man aber bereits das 8., 9. und 1o. Jahrhundert nach Christi Geburt: Hochkulturen in anderen Teilen der Erde – die mesopotamischen, die asiatischen, die amerikanisch-indianischen – hatten schon mehrere Zyklen hinter sich; die arabisch-islamische Kultur schaute von großer Kultur-Höhe auf die unbehauenen Barbaren im europäischen Norden herunter. Erst in den Kreuzzügen, mit denen es die muslimische Expansion zurückdrängte, entwickelte Europa den Ansatz einer eigenen Identität. Die Kreuzzüge waren die eigentlichen Geburtswehen Europas.

Aber dem Sturm der Mongolen entkam dasselbe Europa ein paar Generationen später dann nur durch einen historischen Zufall: Der mongolische Großkhan starb just zu der Zeit, als die vereinigten Ritterheere des westlichen Europa in der Schlacht bei Liegnitz 1251 von den mongolischen Angreifern vernichtend geschlagen waren. Die europäischen Fürstentümer bis hinein nach Gibraltar lagen offen vor dem mongolischen Heer. Nur durch die Tatsache, daß die feindlichen Heerführer ins ferne Karakorum zurückehren mussten, um bei der Wahl des neuen Khan anwesend zu sein, verdanken die Europäer, daß sie von mongolischer Fremdherrschaft verschont blieben.

Im Treibhaus dieser Enklave am westlichen Rande des mongolischen Großreiches entstand Europa, in einer fränkischen und in einer Moskauer Variante, einer westlichen und einer östlichen also. Verbindendes Element war das Christentum, wenn auch in die byzantinisch-orthodoxe und die lateinische Linie gespalten. Dazu kam die gemeinsame Feindschaft gegen Asiaten und den Islam. Versuche, das in dieser Weise halb vereinte halb geteilte Europa zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden und als Weltreich zu etablieren, blieben jedoch immer wieder erfolglos, wenn nicht gar in Katastrophen endeten: Die Bemühungen Karl V., ein einheitliches christliches Reich zu schaffen, in dem die Sonne nie untergehen sollte, scheiterten an der Reformation. Der darauf folgende 30jährige Krieg, verwüstete Europa nicht nur, sondern zerstückelte es. Die napoleonischen Träume führten in die mörderischen Kriege der europäischen Nationalstaaten.

Mit Hitler kamen die Versuche, Europa gewaltsam zu einen, endgültig zum Abschluss: Der nationalsozialistische Traum von Groß-Europa, das die Welt beherrschen sollte, hinterließ nicht nur Deutschland, sondern weite Teile Europas in Ruinen, entledigte es seiner Kolonien und vertiefte seine historischen Ost-West-Bruchlinien zur Spaltung in zwei getrennte Welten. Das brachte den Kontinent an den Rand seiner Existenz, während der Kampf um die Weltherrschaft an die beiden rivalisierenden neuen Weltmächte USA und UdSSR überging.

Ungeachtet ihrer Zerrissenheit, vielleicht sogar gerade deswegen entwickelte sich aus der Enklave Europas jedoch eine Expansionsdynamik, die ihresgleichen in der Geschichte der Menschheit bis dahin nicht hatte: Die Chinesen, obwohl hochentwickelt, begnügten sich mit der Sicherung des chinesischen Beckens; zu ihren Hochzeiten hatten sie eine Flotte, sogar Ansätze einer Industrie, aber sie schufen damit kein überseeisches Imperium. Die Pharaonen begrenzten ihre Herrschaft auf ihre Verewigung in den Pyramiden. Die Griechen kamen über die Polis und deren philosophische Begründung letztlich nicht hinaus; Alexander I. war bereits ein Usurpator ihrer Geschichte. Die Römer beließen es bei der Ausgrenzung der von ihnen unterworfenen Kulturen aus dem mediterranen Kern des Imperiums, bis sie von ihnen überrannt wurden. Selbst die überaus mobilen Mongolen erschöpften sich nach wenigen Generationen in der Verwaltung des Eroberten. Darüber hinaus gab es bei ihnen keine verbindende Ideologie. Nur der Islam entwickelte zeitweilig eine annähernd vergleichbare Dynamik wie Europa, bis er sich durch Traditionalismus und Fatalismus ausbremste.

In der europäischen Entwicklung dagegen verband sich die Vielfalt und die Enge des europäischen Kontinentes mit dem missionarischen Impuls des Christentums zu einer durchschlagenden und ungebremsten Herrschafts-Ideologie – europäische Missionare trieb es an alle Höfe, in alle Hütten, Zelte und Krale der Welt in dem Bemühen, auch noch die letzte Seele für Gott zu gewinnen; Politiker und Kaufleute aus Europa sorgten dafür, daß die notwendigen Mittel dafür aus den Weiten des Globus herangeholt wurden – im Westen Europas per Schiff über die Ozeane, im Osten zu Pferde quer durch die Weiten der asiatischen Steppen.

Bei allen Differenzen gleichen sich die zwei Seiten des christlichen Abendlandes letztlich in einem: In dem Willen zur Missionierung und kolonialen Unterwerfung der Welt. Gerade weil er nicht aus einem einheitlichen Kommando kam, sondern aus einem vielgliedrigen, differenzierten und widersprüchlichen Prozess hervorging, verwirklichte er sich umso nachhaltiger und totaler; fünfhundert Jahre benötigte Europa für den ersten Schritt: Das reichte von Karl I. bis Christopher Columbus im Westen Europas, also vom Beginn des 9. Jahrhunderts bis zum Jahre 1492, das reichte von der Kiewer Rus bis zum Sieg Iwan III. über die Tataren, also von 882 bis 1480, im europäischen Osten. Aber nach der Entdeckung Amerikas durch Columbus und nach Iwans III. Sieg über die Tataren-Mongolen expandierte der europäische Kolonialismus geradezu explosionsartig, im Westen in seiner maritimen, im Osten in seiner territorialen Variante.

Am Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet Europa deshalb vor allem eines: Herrschaft! Im Falle der Russen war es die Selbstherrschaft innerhalb eines Imperiums, im Falle der westlichen Europäer die Fremdherrschaft über Gebiete in Übersee; das Verbindende aber war die Unterwerfung von Kolonien.

Europa, das war bis hinauf zum 1.Weltkrieg der Export des christlich-abendländischen Willens zur Veränderung und zur Beherrschung der Welt. Materiell bedeutete das: Ausbeutung der weltweiten Ressourcen durch die Europäer; ideologisch bedeutete es: Christianisierung oder Unterdrückung traditioneller einheimischer Kulturen bis hin zu deren gezielter Vernichtung. Es war eine rücksichtslose Expansion, die mit brutaler Gewalt durchgesetzt wurde. Produkt dieser Herrschaft war der weltweite Export der Industrialisierung und der damit verbundenen Lebensweise.

Nichts schien diese Expansion aufhalten zu können. Dann aber, im Übergang vom 19. auf das 20. Jahrhundert wurde die Welt zu eng für Europas weitere Expansion: In Afghanistan prallten die Landmacht Russland und die Seemacht England aufeinander, in Nordafrika standen sich Briten und Franzosen gegenüber. Als die Deutschen, gestärkt durch die Reichseinigung von 1871, sich anschickten, den Briten mit dem Bau einer eigenen Hochseeflotte die Seehoheit streitig zu machen, war der 1. Weltkrieg praktisch eröffnet. Es bedurfte nur noch des Anlasses. Der Krieg wurde zur Festigung der entstandenen kolonialen Ordnung geführt – was er brachte, war der erste Schritt zur Emanzipation der Kolonien.

Der 2. Weltkrieg vollendete diesen Niedergang der europäischen Kolonialmächte bis zur Unabhängigkeit der meisten Kolonien und der Spaltung Europas. Mit Spaltung war Europa allerdings nicht einfach geografisch geteilt, wie es sich in Stammtisch-Erinnerungen darstellt, also kommunistisch im Osten und kapitalistisch im Westen; es teilte sich vielmehr in einen staatskapitalistischen Osten und einen Westen, der sich auf soziale Marktwirtschaft orientierte.

Die eine Seite Europas war als deren Gegenbild in der anderen enthalten; aber die beiden Seiten waren nicht miteinander vermittelbar, weil jede Seite Vorposten ihres jeweiligen Lagers war. In der Berliner Mauer fand diese Konfrontation ihren schärfsten Ausdruck. Doch die Teilung war nicht nur ein deutscher, sie war ein europäischer Niedergang. Nach 1945 wurde Europa faktisch zum Vorhof der Supermächte USA und UdSSR, Osteuropa und die DDR wurden Satelliten der UDSSR, West-Deutschland und Westeuropa wurden zu Juniorpartnern der USA. Aus Herrenvölkern waren vom Kriege ermüdete mittlere Mächte geworden.

Gerade in Europas Niedergang liegt aber auch der Keim seiner Wiedergeburt als Hoffnungsträger für eine zivile Weltordnung: Der Schock der beiden Weltkriege manifestierte sich am radikalsten in der deutschen Formel: Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und in der Entwicklung West-Deutschlands zum demokratischen Vorzeigestaat der kapitalistischen Welt und Ostdeutschlands zum Aushängeschild des demokratischen Sozialismus. Dass die DDR noch weniger sozialistisch als die BRD musterhaft demokratisch war, ändert nichts an der Tatsache, daß beide Teile Deutschlands die Vorzeigestücke des jeweiligen Systems waren. Mit der Vereinigung beider Hälften 1989 kamen sie zu einem neuen Ganzen zusammen, dessen Charakter, auch wenn die Vereinigung unter der Dominanz des westlichen Teils stattfand, bis heute noch nicht wirklich klar ist.

Die Wiedervereinigung Deutschlands war auch eine Wiedervereinigung Europas. Sie beschloss den schrittweisen Aufstieg West-Europas aus dem Nachkriegschaos zu demokratischer Pluralität. Nie wieder Hegemonie einer europäischen Macht war das treibende Motiv dieses Integrationsprozesses, der 1949 mit der Gründung des Europarates begann, 1957 in die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft überging und zur Europäischen Union führte. Als Michael Gorbatschow mit der Öffnung der Mauer 1989 der Integration Westeuropas die Demokratisierung Osteuropas hinzufügte, wurde Deutschland zum Verbindungsflur des neu entstehenden gesamt-europäischen Hauses. Mit der Osterweiterung der Europäischen Union sind inzwischen weitere neue Mieter in dieses Haus eingezogen.

Ob dieses Haus sich allerdings bis nach Wladiwostok erstreckt, wie manche meinen, darf bezweifelt werden. Zwar ist Russland bis zum Ural zweifellos Teil der europäischen Geschichte und dies begründet eine besondere Beziehung Moskaus zur Europäischen Union, aber Moskaus sibirische und zentralasiatische Territorien gehören heute ebenso wenig zur Europäischen Union wie die ehemaligen und verbliebenen Rest-Kolonien des westlichen Europa. Die Zeiten, in denen sich Europa als Herz einer weltweiten Kolonialordnung definierte, sind endgültig vorbei.

Der Einfluss Europas auf die Welt ist heute nicht mehr durch koloniale Bindungen vermittelt, sondern durch seine wirtschaftlichen Beziehungen. Darüber hinaus liegt Europas Anziehungskraft heute in seiner nach-kolonialen Botschaft. Die Hausordnung in Europas Neubau, die oft zitierte europäische Wertegemeinschaft, die aus den Trümmern des alten imperialen Europa hervorgegangen ist, enthält diesen Anspruch: Danach ist Europa die Überwindung des Nachkriegs-Chaos durch wirtschaftliche und zivile Kooperation in Europa selbst und darüber hinaus. Europa ist ein Beispiel für die Möglichkeit von Integration in schweren Zeiten. Europa ist Vielfalt der Kulturen und Toleranz. Europa ist eine Gesellschaft, die dem Prinzip des Sozialstaates verpflichtet ist. Europa ist Demokratie. Europa ist Mobilität. Europa ist Regionalmacht im globalen Geflecht. Europa ist Katalysator einer neuen pluralen Weltordnung. In Europa steht Pluralismus nicht nur in der Hausordnung, er wird auch philosophisch, sozial- und bildungspolitisch gefördert. Europas Philosophen treten für eine Kultur der Vielfalt ein, die Europäische Union fördert Programme zum Schutz von Minderheiten aller Art, eine „Pädagogik der Vielfalt“ wird an den Universitäten, Lehr- und Bildungsanstalten auch auf alltäglichem Niveau offiziell gefördert. Mit dem Titel „Herausforderung Vielfalt“ ist beispielsweise eine Internationale Konferenz überschrieben, die vom Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein unter Beteiligung kirchlicher Träger im Sommer 2003 durchgeführt wurde. Da geht es um „Fremdheit und Differenz,, um „Pluralisierung und ihre Folgen“, um „Strategien gegen Diskriminierung“, um Perspektiven für die Entwicklung einer „Kultur der Anerkennung“, die nicht nur das Fremde dulden und akzeptieren, sondern das Fremde, das Andere als Bereicherung des Menschseins erleben soll.

In Europa finden die Gegenbewegungen zur Globalisierung, die in den USA zur Zeit entstehen, ihren fruchtbarsten Boden: Die neueste US-Botschaft dieser Art schwappt derzeit unter dem Stichwort „managing diversity“ nach Europa hinüber. Sie ersetzt das Leitwort von der „corporate identity“, das bisher im Management gegolten hat. Bemerkenswert daran ist nicht, daß die USA als Stichwortgeber für Europa fungieren, bemerkenswert ist, dass das Stichwort der „managing diversity“ gerade jetzt aus den USA kommt und gerade jetzt in Europa Fuß fasst, da sich eine konservative US-Regierung anschickt, den gesamten Planeten gewaltsam unifizieren zu wollen.

Selbstbestimmung in einer Welt des bewusst gestalteten Pluralismus, der gegenseitigen Anerkennung und Hilfe der Menschen und der Völker, das ist heute Europas gute Botschaft. Sie geht als Impuls auch in die Globalisierung ein: Multipersonal, multikulturell und im politischen Raum schließlich auch multipolar – das sind die Begriffe, auf die sich diese Botschaft bringen lässt. Sie schaffen Identität in Zeiten der Globalisierung, denn sie helfen dem einzelnen Menschen, gleich welchen Geschlechtes oder Alters, welcher Hautfarbe oder welchen Standes den Ort ihrer Selbstverwirklichung und damit ihrer Würde als Menschen zu finden. Politisch gilt das auch für die Völker. Diese Botschaft ist eine echte Alternative zu den Versuchen der unipolaren militärischen Disziplinierung, die zur Zeit von den USA ausgehen.

Aber Europa hat auch ein anderes Gesicht. „Dieser Trend zur Pluralisierung verläuft nicht geräuschlos und schon gar nicht konfliktfrei“, heißt es z.B. in den Kommentaren der an Vielfalt engagierten schleswig-hosteinischen Pädagogen: „Es geht immer um Eingriffe in die bisherige Verteilung von Macht. Prozesse der Fundamentaldemokratisierung stoßen auf das Bestreben, Privilegien zu verteidigen und jene Machtmittel möglichst unsichtbar zu machen, mit denen sie aufrechterhalten werden. Sie werden auch intrapsychisch so versteckt, dass Angehörige des gesellschaftlichen „Mainstreams“ ihre Privilegien überhaupt nicht mehr wahrnehmen.“.

Die Botschaft der Pluralität, heißt das, kann sich in die Verteidigung der Pluralität gegen tatsächliche oder vermeintliche Gefährdungen von außen verwandeln.

uch dies ist keineswegs neu für Europa: Als Einwanderungsland entstanden, haben die in Europa Ansässigen sich doch immer gegen neue Einwanderer gewehrt: Bereits Rom baute den Limes gegen die Völker des Ostens, gegen die Zuwanderung aus den asiatischen Steppen, gegen die Hunnen Attilas; den Norden Europas befriedete Cäsar durch Unterwerfung, welcher bekanntlich nur ein kleines gallisches Dorf an der Küste der Normandie widerstand… Spätestens mit den Kreuzzügen gräbt sich das Verständnis von Europa als Bollwerk gegen die Ungläubigen tief in dass kollektive europäische Unterbewusstsein ein – in Ost-Europa nicht viel anders als im Westen: Danach waren die Muslime, die Sarazenen, die Türken oder wie immer man sie nannte, gottlose Ungeheuer, welche die Christenheit verschlingen wollten. Vor ihnen galt es die Menschheit zu retten. Die Aufrufe Papst Urban II. und späterer Päpste, zum Töten der Ungläubigen auszuziehen und dafür das ewige Leben zu ernten, lassen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig.

Das ganze frühe Mittelalter, einschließlich der Heldensagen, ist von der Totschlag-Romantik der Kreuzritter geprägt. Auf den Grundsteinen des Kreuzrittertums wurde wenige Generationen später die Festung gegen die Mongolen ausgebaut. Tschingis Chan galt ihren Verteidigern als Kinderfresser, in ihm verschmolzen alle bisherigen Feinde zur asiatischen Gefahr, zur Bedrohung durch das Andere schlechthin, zum Anti-Christ;. Die Kirche erklärte Tschingis Khan zur Geißel Gottes, die Gott zur Prüfung der Menschheit geschickt habe. Besondere Verdienste bei der Verteidigung gegen diese Gefahr nahm dabei Russland für sich in Anspruch, das sich die Rettung des christlichen Abendlandes vor den Mongolen zu gute schrieb, ohne sich daran zu stören, dass dies die historischen Tatsachen zurechtbog, da Europa, wie gesagt, seine „Rettung“ lediglich dem Wechsel der Khane in Karakorum zu verdanken hat. Ungeachtet solcher Feinheiten konnte Joseph Goebbels die Skizzen des von ihm geschaffenen russischen Untermenschen später nach dem mittelalterlichen Klisché von Hunnen und Mongolen fertigen lassen, die sich, krummbeinig, hässlich, mit einem Säbel zwischen den Zähnen in die Mähnen ihrer ebenso hässlichen Ponys klammern, um so das Abendland zu überfluten.

Im Schreckensruf „Die Türken vor Wien“ festigte sich das abendländische Bedrohungs-Syndrom im 17. Jahrhundert weiter. Mit der Niederlage der Türken im Jahre 1683 löste sich zwar der Druck auf West-Europa; für Ost-Europa wurden die Türken und alle mit ihnen verwandten und verbundenen Völker in den folgenden Kriegen zwischen Russland und der Türkei jedoch nicht nur zum wichtigsten Gegner, sondern auch zum inneren Feind. Diese Spur zieht sich bis ins heutige Russland, wo die „Tschornije“, die Schwarzen, das rassistische Hassobjekt für den russisch-orthodoxen christlichen Chauvinismus sind. Auch der gegenwärtige westeuropäische Rassismus ist nicht frei von diesem Klisché.

Im eisernen Vorhang, der West-Europa von Ost-Europa, noch mehr aber den Westen von Asien trennte, fand die Mär vom abendländischen Bollwerk gegen die asiatische Bedrohung seine neuzeitliche Aktualisierung: Im Bild des sowjetischen Kommunismus, der hinter dem eisernen Vorhang nur darauf lauert, das verbliebene christliche Abendland zu verschlucken, verwoben sich die alten Klischés von Attila bis zu den Türken zum kollektiven Wahnbild einer kommunistischen Bedrohung aus dem Osten, für das der US-Präsident Ronald Reagan noch kurz vor Gorbatschows Perestroika-Kurs schließlich die schöne Bezeichnung vom „Reich des Bösen“ erfand, vor dem die USA die Welt beschützen müssten.

Heute ist auch das Böse globalisiert. An die Stelle des eisernen Vorhangs ist die weltweite Front gegen den internationalen Terrorismus getreten. Das „Reich des Bösen“ ist zur asymmetrischen „Achse des Bösen“ geworden. Aber ob asymmetrisch oder nicht, in dem Aufruf gegen die „Achse des Bösen“ treten auch die traditionellen europäischen Bedrohungs-Syndrome in neuer Gestalt wieder hervor, aufgebaut von Ideologen, die den globalen Kampf der Kulturen als Menetekel an die Wand malen und durch einen US-Präsidenten, der zum Kreuzzug gegen das Böse aufruft.

In diesem Kampf wird alles ausgegrenzt und tabuisiert, wodurch sich die christlich-abendländische Wertegemeinschaft bedroht fühlt; das ist, klar gesprochen, alles, was nicht weißhäutig, nicht christlich und nicht hochindustrialisiert ist. Ausnahmen machen die nicht-weißen US-Amerikaner und Amerikanerinnen, aber auch nur, solange sie offizielle Repräsentanten der Supermacht Nr. Eins sind. Ausnahmen machen auch die Menschen und Völker, die man als Bündnispartner braucht, aber nur, solange sie sich gebrauchen lassen. Das erinnert stark an die Praktiken früherer Imperatoren, etwa jene der Römer, welche Germanen, Hunnen und andere so lange hofierten, wie sie als Grenztruppen andere Völker vor den Grenzen aufhielten.

Im Namen von Vielfalt, Liberalität und Selbstbestimmung, heißt das, beginnen sich Europäer heute gegen eben diese Vielfalt, Liberalität und Selbstbestimmung zu wenden. Ausdruck davon sind politische Strömungen wie die Partei des ermordeten Niederländers Pym Fortyn, die mit liberaler Argumentation eine im Kern rassistische Ausgrenzungspolitik vertreten: Wohlfahrt, Vielfalt und Selbstbestimmung ja, lauten ihre Parolen, aber nur für Bürger Europas, nicht für Ausländer – die sollen bleiben, wo sie geboren sind. Ausdruck dieser Wende sind auch Positionen wie die des englischen Premiers Tony Blair, der eher bereit ist, die demokratische Grundsubstanz des europäischen Pluralismus den Zentralisierungsforderungen der USA unterzuordnen, als ein „multipolares Chaos“ zu riskieren. Wo diejenigen stehen, die wie der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder oder der franzöische Statspräsident Jaque Chirac auf der Höhe der IRAK-Krise kurzfristig den Begriff „multipolar“ benutzten, muss sich noch zeigen.

Unter solchen Voraussetzungen droht sich die schöne europäische Hausordnung in ihr Gegenteil zu verkehren: Aus Freiheit für Europa könnte sehr bald Abschottung gegenüber dem Rest der Welt resultieren. Das Schengener Abkommen von 1985 und seine Folgevereinbarungen hinterlassen bereits eine beängstigende Spur: Aus der Garantie auf Gewährung von Asyl für politisch Verfolgte, rassisch oder aus anderen Gründen Diskriminierte wird ein ausgeklügeltes System zur Vermeidung von Asyl durch Vorverlagerung der Asylentscheidungen in die Grenzländer der Europäischen Union oder gleich ganz in die Herkunftsländer von Flüchtlingen. Probestrecke für dieses Verfahren war der Krieg im Kosovo, als Bosnische Flüchtlinge gleich vor Ort interniert wurden. Eine Fortsetzung fand das neue Verfahren in Afghanistan und kürzlich wieder im IRAK.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit entstehen hässliche Lager in den Randzonen der Europäische Union. Die tschechische Republik zum Beispiel musste sich bereit erklären, wenn sie betrittsfähig für die Europäische Union werden wollte, ein Auffang- und Abschiebelager in Balkowa zu bauen, in dem die Lebensbedingungen bewusst auf Abschreckung angelegt sind. Beobachter humanitärer Organisationen scheuen sich nicht von diesen Lagern als KZs zu sprechen. Ähnliche Lager entstehen in anderen Grenzbereichen der erweiterten Europäischen Union. Die europäische Öffentlichkeit erfährt in der Regel nichts davon. Die Maßnahmen werden auf europäischen Innenminister-Konferenzen vereinheitlicht, die sich der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Die Medien berichten kaum.

Noch schwerer erkennbar sind die virtuellen Lager in den nicht-europäischen Herkunftsländern potentieller Flüchtlinge oder Einwanderer. Diese Länder werden über wirtschaftlichen Druck zur Kontingentierung ihrer Auswanderer veranlasst, um nicht zu sagen gezwungen; in der Folge sind die Grenzen nur für eine Minderheit mit Geld oder mit Beziehungen offen. Freizügigkeit und Selbstbestimmung, eines der höchsten Güter im Wertekatalog der Europäischen Union, bleiben bei diesem Verfahren glatt auf der Strecke. Eine solche Politik kann auch für die innere Verfassung Europas auf Dauer nicht ohne Auswirkungen bleiben. Die Konzentration europäischer Innenpolitik auf die Abwehr von Einwanderern und die Bekämpfung des internationalen Terrorismus droht auch Europa in die Sackgasse eines präventiven Sicherheitsstaates zu führen, in dem die Rechte der Bürger das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie stehen.

Was also ist Europa? Ein Modell oder eine Festung?

Als Modell für eine plurale Ordnung könnte Europa zeigen, wie der Verzicht auf militärische Stärke bewusst zum Ausgangspunkt eines zivilen Integrationsprozesses werden kann. Es könnte Impulsgeber für den Weg zur Festigung der pluralen Völkerbeziehungen und kooperativer Entwicklungsstrategien sein, die sich faktisch im letzten Jahrhundert herausgebildet haben. Damit läge im Modell Europa gegenüber der gegenwärtigen Politik der USA eine echte Alternative, die unter dem Motto: `Europa für alle´ Grundlage zukünftiger Politik Europas und der Völkergemeinschaft sein könnte. Sie enthielte auch den richtigen Ansatz zur Lösung der globalen Problems der Migration. Ein Ausbau Europas als Festung dagegen provoziert die Gefahr, dass die Ansätze zu einer multipolaren Ordnung, die real bereits herangewachsen sind, sich gegen den Willen Europas und der auf dieser Linie mit ihm verbündeten USA und hinter deren Rücken durchsetzen, dann aber in scharfen Konflikten, welche die privilegierte Position des Westens mit Gewalt schwächen. Das würde auch auf Kosten der zivilen Werte gehen, für die Europa heute im Gegensatz zu den USA noch steht. Die Wahl, die wir zu treffen haben, ist also nicht allzu schwer, wenn das Modell Europa nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft beschreiben soll.

©

Kai Ehlers

Transformationsforscher und Publizist

www.kai-ehlers.de

„Europa, ein Vogel Strauss“? – Anmerkungen zu einem Text von André Glucksmann

Unter der Überschrift „Europa, ein Vogel Strauss“ konnte man vor wenigen Tagen einen Kommentar des französischen Philosophen André Glucksmann zum IRAK-Krieg lesen („Die Welt, 12.3.2003). Darin wirft er der Koalition der „Kriegsgegner“ vor, die Augen vor der Realität des weltweiten Terrors zu verschließen. Der Philosoph geht scharf mit den „Heuchlern“ der „Friedenskoalition“ ins Gericht; er erinnert an den Krieg Wladimir Putins in Tschetschenien, an das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in China, er klagt Joschka Fischer an, seine Lehre „Nie wieder Auschwitz“ vergessen zu haben und bezichtigt Jaques Chirac, mit seiner Inkonsequenz „die Entwaffnung eines berüchtigten Kriegstreibers verhindert“ zu haben.

Die Kritik klingt radikal; zudem spricht ein anerkannter Philosoph. Umso erstaunter ist man, dann eine Kritik zu lesen, in der die Namen der kritisierten Chirac, Schröder, Putin und der Chinesen problemlos durch Bush oder Blair ausgetauscht werden können: Es beginnt mit der Feststellung André Glucksmanns, heute gehe ein Riss durch den Westen – Querelen in der NATO, in der EU, sogar in der UNO. Da es den „Ostblock“ nicht mehr gebe, bedeute das Auflösung der bestehenden Ordnung. Stimmt, aber dann man vermisst man doch die Erkenntnis, dass es sich bei diesem Riss nicht einfach um vermeidbare Bündnis-Querelen handelt, sondern um eine grundlegende Krise der heutigen industriellen Welt, in der das Ende des Sowjet-Imperiums, Russlands und auch Chinas Umbrüche dem Westen nur vorangingen: Nach der Krise des „Ostblocks“ nun die Krise des „Westblocks“. Zu diesem Zusammenhang schweigt der Philosoph.

Zuzustimmen ist der Kritik André Glucksmanns, Chirac, Schröder, Putin und die Chinesen hätten allzu stark polarisiert, als sie „Friedenskoalition“ der „Kriegskoalition“ entgegenstellten. In der Tat, die Polarisierung hat etwas von einer Augenwischerei für die ganz Dummen an sich. Doch wird sie ja nicht nur von einer, sondern von beiden Seiten betrieben. Hat man doch einen George W. Bush gesehen, der seit seinem Amtsantritt, und zwar erkennbar weit genug vor dem 11.9. 2001, seine Verbündeten mit Alleingängen der „einzig verbliebenen Weltmacht“ vor den Kopf stößt und seit dem 11.9. 2001 die Welt in Gute und Böse aufteilt.

Eine Heuchelei ist es zweifellos, auch da ist André Glucksmann zuzustimmen, sich eine „Koalition des Friedens“ zu nennen, wenn man wie Putin in Tschetschenien eine ganze Stadt in Trümmern gelegt habe oder, wie die Chinesen, bis heute kein kritisches Wort über das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens zulasse. Aber gehört Vietnam nicht auch mit in diese Aufzählung, wo die USA versuchten, ein ganzes Volk auszurotten? Die „Friedenskoalition“ trete auf wie leibhaftige Apostel des Friedens, polemisiert Glucksmann. Ja, aber hat nicht George W. Bush den Kreuzzug gegen die „Achse des Bösen“ verkündet?

Hart kritisiert Glucksmann die Veto-Mächte des UNO-Sicherheitsrates: Die fünf ständigen Mitglieder des Rates, erklärt er, benutzen ihr Vetorecht zur verschleierten Durchsetzung eigener Interessen. Richtig, aber warum zählt der Kritiker nur vier der ständigen Mitglieder des Rates auf? Was ist mit dem fünften, den USA? Wofür benutzen die USA den Sicherheitsrat – wenn sie es überhaupt für nötig befinden, ihn zu benutzen? Etwa zur Demokratisierung der UNO?

Ja, der „Klub der fünf“ ist kein Parlament der Völker. Das ist wahr und die Frage Glucksmanns, wieso die Stimme Brasiliens weniger zählen soll als die der Veto-Mächte, ist mehr als berechtigt. Die Veto-Regelung ist ein Überbleibsel aus dem kürzlich zuende gegangenen Jahrhundert. Doch auch in dieser Kritik sind die Namen der „Friedens-“ und der „Kriegskoalition“ wieder austauschbar. Die Newcomer und die Kleinen in der UNO werden weder von der einen noch von der anderen Seite für voll genommen.

Selbstverständlich war es einfacher, wie Herr Glucksmann bemerkt, mit „Ho, ho, Ho Chi Min“ gegen den Vietnamkrieg auf die Straße zu gehen als mit „Kein Krieg in IRAK“ und „Nieder mit Saddam“ gegen einen Krieg im IRAK; Für ein Volk, das für den Sieg im Volkskrieg kämpft, ist eben leichter Partei zunehmen, als für eines, das sich unter einem Diktator duckt. Invasion bleibt deswegen aber immer noch Invasion. Hieraus abzuleiten, Protest gegen eine Invasion sei gleichbedeutend mit einer Unterstützung für die Diktatur, ist schlicht demagogisch.

Auch in der Kritik, wie Glucksmann sagt, an „meinem Freund Joschka Fischer“ muss man dem Philosophen zustimmen: Fischer war für den Krieg im Kosovo – nun ist er gegen den Irak-Krieg; das ist kurzsichtig, inkonsequent, und vielleicht sogar verlogen. Er hätte wissen können, dass die US-Intervention im Kosovo nur der Einstieg der USA in ein weltweites präventives militärisches Krisenprogramm war. Tatsache ist aber auch, dass die öffentliche Kriegserklärung des George W. Bush gegen die „Achse des Bösen“ nicht vor, sondern nach der Intervention im Kosovo, nämlich nach dem 11.9.2001 erfolgte. Heute ist daher deutlicher als damals, dass die Welt bei Durchführung einer solchen Globalpolitik vor der Perspektive einer unabsehbaren Reihe von Abrüstungskriegen unter US-Vorgaben stünde. US-Politik hat sich vor der Welt in rasantem Tempo als krisen- und inzwischen auch kriegstreibend entpuppt. Jetzt wird bereits Syrien bedroht – wer dann? Wie viele Diktatoren dieser Art sollen auf diese Weise beseitigt werden? Deutlicher gefragt: Welche Despoten sollen beseitigt werden und welche nicht? Wer bestimmt das? Mit welchem Ziel und in wessen Namen?

André Glucksmann gibt keine Antworten auf diese Fragen, er trifft nur die Feststellung, dass wir uns heute in einer „radikal neuen Situation“ befänden. Wahr gesprochen!

Aber ist die neue Situation eine Folge des 11. September 2001, wie Glucksmann meint? Nein, das ist sie nicht. Sie ist eine Folge der Auflösung der bi-polaren Welt-Ordnung und des darauf folgenden Versuches der Amerikaner, das, wie ihre Strategen es nennen, „historische Fenster“ zu nutzen, um sich die globale Vorherrschaft zu sichern und mögliche zukünftige Konkurrenten im Keim zu ersticken…

Ungeachtet dessen sieht André Glucksmann die Amerikaner als Opfer, die nun von den Kriegsgegnern als Täter hingestellt würden, wie das ja öfter geschehe. Absichtlich oder unabsichtlich rückt er „die Amerikaner“ damit in die Nähe der Juden, für die diese Aussage üblicherweise getroffen wird. Tatsache ist, dass am 11,9.2001 tausende Menschen Opfer des Terrors wurden. Sie sind zu betrauern. Aber ist Krieg die einzige mögliche Antwort? Darf man da anderer Meinung sein, ohne gleich zu den Bösen, unterschwelligen Anti-Semiten oder den europäischen Sträußen zu gehören, die den Kopf vor der Realität in den Sand stecken? Von welcher Realität ist die Rede? Dazu hören wir von Herrn Glucksmann nichts, außer dass nunmehr eine Verbindung von Bin-Laden-Terrorismus und Pjön Jang-Verdrängung drohe.

Was also will Andé Glucksmann uns sagen? Ihm wäre zuzustimmen, wenn er es dabei beließe, die allgemeine Heuchelei der Mächtigen zu geißeln. Das ist das Vorrecht des Philosophen. Wenn er dabei aber die USA aus seiner Kritik ausnimmt, dann heuchelt auch er. Das wäre sogar noch hinzunehmen; das Heucheln ist gegenwärtig in Mode. Schlimmer noch ist, dass er den Anschein erwecken möchte, als stünde er über den Parteien – ohne auch nur einen einzigen Gedanken vorzubringen, wie die Welt zu einer neuen Ordnung finden könnte, in welcher der Krieg nicht wieder zu einem Mittel der Politik wird, wie von den USA zur Zeit propagiert.

©

Kai Ehlers

Transformationsforscher und Publizist

www.kai-ehlers.de

Wladiwostok – Vorposten Europas in Asien?

O-Ton 1: Bahnhof und Straßenbahn 1.20.00

Regie: O-Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Ende

hochziehen und mit O-Ton 2 verblenden

Erzähler:

Wladiwostok. Ende der transsibirischen Eisenbahn. Oder ist es ihr Anfang? Wer

hier mit der Bahn ankommt, hat die gewohnten Koordinaten verloren:

Schulgeografie und Landkarte verorten Wladiwostok als asiatischen Ausleger

Russlands am östlichsten Rande des euroasiatischen Kontinents. Man erwartet ein

fremdartiges Stadtbild, mindestens aber Plattenbauten sowjetischen Stils.

Ein Blick aus dem Fenster des einfahrenden Zuges, der erste Schritt auf den

Bahnhofsvorplatz hinaus, der sich direkt ins Stadtzentrum und zum Hafen hin

öffnet, lassen dagegen ein ganz anderes Gefühl aufkommen: Hier wendet sich der

Osten wieder nach Westen; dies ist eine europäische Stadt. Hier ist man näher an

New York, Bordeaux oder Hamburg als an Moskau – zumindest heute, seit

Wladiwostok keine geschlossene Stadt mehr ist, die sie bis 1992 als Kriegshafen

der UdSSR war.

O-Ton 2: Bahnhofsvorplatz und Straßenbahn 0.34.59

Regie: Ton verblenden, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Ende

hochziehen und langsam abblenden

Erzähler:

Schon die Straßenbahn hinterlässt einen anderen Eindruck als die Verkehrsmittel

der Städte Ulan Udé, Tschita, Blagoweschinsk, Chabarowsk; das sind die Zentren

der Verwaltungsbezirke, durch welche die transsibirische Eisenbahn sich entlang

der mongolischen und chinesischen Grenze nach Osten arbeitet. In diesen

Regional-Zentren bestimmen asiatische Gesichter das Bild. Selbst die sibirischen

Millionenstädte Irkutsk und Nowosibirsk sind bunte ethnische Schmelztiegel

gegenüber dem weißen Bild von Wladiwostok. Das ist so, obwohl Japan, Korea

und China direkt vor der Tür von Wladiwostok rund um das japanische Meer

liegen.

Regie: Geräusche der Straßenbahn hochziehen und abblenden

Erzähler:

Im „Archeologischen und ethnografischen Institut für die Völker des Ostens“, in

dem ich forsche und übernachte, wird der erste Eindruck gleich wissenschaftlich

bestätigt. Dr. Wladimir Turajew, Leiter der ethnografischen Abteilung, spezialisiert

auf sibirische Völker im Prozess der Globalisierung, greift zur Beantwortung der

Frage, wie Wladiwostok in die globalen Umbrüche von heute einzuordnen sei,

gleich tief in die historische Truhe: Entschieden grenzt er sich von Ideologien eines

neuen Euro-Asiatismus ab, in denen der alte russische Streit zwischen Slawophilen

und Westlern aus der Mitte des 19. und vom Anfang des 20. Jahrhunderts heute

wieder auflebt. Damals ging es darum, ob Russland zu Asien oder zu Europa

gehöre oder zu keinem von beidem:

O-Ton 3: Dr. Wladimir Turajew, Ethnograph 0.50.00

Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen

Übersetzer:

„Ja nje otnatschus sebja…

„Ich bin kein Freund des Euroa-Asiatismus. Ich denke, das ist für unser Land nicht

gut. Ich bin tief überzeugt davon, dass Russland ein europäisches Land ist. Sicher

hat es viele Elemente des Ostens, Asiens. Aber die heutigen Bedingungen der

Globalisierung bringen Veränderungen ähnlich wie beim Übergang vom 19. auf das

20. Jahrhundert mit sich, in denen sich damals das ganze Leben änderte. In solch

einer Situation muss das Land sich dahin wenden, wo die allgemeine Entwicklung

der Welt hingeht: Das ist heute die westliche Richtung. Wenn Sie es in den

Kategorien unserer alten russischen Auseinandersetzung zwischen Euroasiaten und

Westlern ausdrücken wollen, dann bin ich ein Westler.“

…otnatschus sapdnikom.“

Erzähler:

Mehr noch, setzt Dr. Turajew fort, Wladiwostoks Aufgabe bestehe heute darin,

westliche Kultur gegenüber Japan, Korea, China und der übrigen asiatischen Welt

zu vertreten:

O-Ton 4: Wladimir Turajew 1.13.01

Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen

Übersetzer:

„Wot, dalni wastotschni …

„Die fernöstlichen Verwaltungsbezirke sind in gewissem Sinne Vorposten.

Seinerzeit sagten wir ja, Vorposten des Sozialismus – heute sind sie Vorposten der

westlichen Art zu leben. Wladiwostok war ja von Anfang an eine westliche Stadt

im Osten. Das war mit seiner Gründungsgeschichte verbunden. Hier gab es den

Porta Franka, den französischen Hafen. Es gab den intensivsten kulturellen,

politischen und wirtschaftlichen Austausch nicht nur mit den Ländern Asiens, also

mit Japan, Korea und China, sondern auch mit den Ländern des westlichen Europa.

Und so hat sich Wladiwostok von Anfang an als eine Stadt wirtschaftlicher

Offenheit entwickelt. Über den Hafen stehen wir ständig in Verbindung mit

anderen Ländern, sind immer im Dialog: Die Fischer, die Seeleute. Dadurch hat

sich ein Leben entwickelt, das eher einer westlichen Stadt gleicht. In diesem Sinne

ist sogar eine so europäische Stadt wie meine Geburtsstadt Smolensk traditioneller,

östlicher, asiatischer als Wladiwostok.“

…tschem Wladiwostok.“

Erzähler:

Mit diesem Bogen von Wladiwostok bis nach Smolensk an der polnischen Grenze

hat Dr. Turajew ein russisches Paradoxon formuliert: Russland ist in seinem Herzen

asiatischer als in Asien selbst: Wladiwostok dagegen ist nicht Asien, Wladiwostok

ist Europa in Asien. Wladiwostok ist nicht aus der russischen Ost-Kolonisation

heraus gewachsen, wie die anderen sibirischen und fernöstlichen Städte, die sich

erst entlang der Seidenstraße und dann entlang des sibirischen Industriegürtels nach

Asien gefressen haben. Wladiwostok entstand vom Westen her, aus der Aktivität

der westlichen Kolonialmächte Frankreich, England und auch Deutschland, denen

die russischen Zaren mit der Gründung der Stadt am japanischen Meer im Jahre

1860 einen Riegel vorschoben. 1891 wurde die Stadt und mit ihr der Bezirk

Primorje, was so viel heißt wie Bezirk am Meer, mit dem Bau der Transsibirischen

Eisenbahn an die gesamtrussische Entwicklung angeschlossen; die Fertigstellung

der Bahn 1898 beschleunigte und besiegelte Russlands Eintritt in die Weltpolitik.

Für diese Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sprechen die Historiker

von Russland als „Treibhaus des Kapitalismus“.

Dieser Entstehungsgeschichte verdankt Wladiwostok auch seinen Namen. Auf die

Frage, was unter „Vorposten“ zu verstehen sei, erklärt Professor Plaxen, ein älterer

Kollege Dr. Turajews, der im Institut das Laboratorium für Meinungsforschung

leitet, halb stolz, halb entschuldigend:

O-Ton 5: Prof. Jefgeni Plaxen, Meinungsforscher 0.40.15

Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen

Übersetzer:

„Kak skasats lutsche…

„Wie soll ich es am besten sagen? Wladiwostok irritiert mich immer wegen seines

Namens: Wlade – wostoka, das bedeutet, beherrsche den Osten! Es gibt bei uns

noch eine andere fernöstliche Stadt, auch spät gegründet, Blagoweschinsk am

Amur, direkt an der chinesischen Grenze. Ihr Name bedeutet so viel wie:

Verkündigungsstadt. Dieser Name liegt mir weit näher am Herzen; er wäre auch ein

besserer Name für unsere Stadt am äußersten Ende des russischen Reiches

gewesen. Das wäre auch heute die richtige Losung, unter der man hier vorgehen

sollte.“

…pod etim losungam iti.

Erzähler:

Der Wunsch Prof. Plaxens ist zu verstehen: Die Öffnung Wladiwostoks im Jahre

1991 war keineswegs gleichbedeutend mit Demokratisierung. Mit Hinweis auf die

Frontstadt Wladiwostok und eine angeblich drohende Gelbe Gefahr ertrotzte der

erste Gouverneur Wladiwostoks im neuen Russland, Nostratenko, sich

Sonderrechte von Moskau, konservierte aber zugleich das autoritäre Regime

sowjetischen Typs. Nostratenko ist inzwischen abgetreten, die Stadt öffnet sich.

Zweifellos sei Wladiwostok auch jetzt noch weit entfernt von Wohlstand, Ordnung

und Sauberkeit wie es sie in westlichen Städten, zum Beispiel Hamburg, gebe, so

Professor Plaxen, aber die Richtung sei doch immerhin schon einmal klar:

O-Ton 6: Prof. Jefgeni Plaxen, Meinungsforscher 0.40.23

Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen

Übersetzer:

„No, Wladiwostoka…

„Ich glaube, dass wir eine Zukunft haben. Die Ergebnisse unserer Umfragen zeigen,

dass die Bevölkerung, auch die Regierung, sich allmählich verändert, dass man sich

zunehmend wieder als Avantgarde begreift, als eine Avantgarde, die russische

Interessen in der asiatisch pazifischen Region schützt; das bedeutet, das sie

europäische Werte schützt. Die Umfragen zeigen auch, dass man die Nase wieder

in den Wind steckt und das dieser Wind in die Richtung der USA, Frankreichs,

Deutschlands und anderer europäischer Staaten weht.“„

…ewropeskich stran.“

Erzähler:

Mit der asiatischen Seite der Stadt, vor der Gouverneur Nostratenko so eindringlich

warnte, konfrontieren uns die Mitarbeiter der chinesischen Abteilung des

Wladiwostoker Institutes für die Völker des Ostens. Mit fünf Mitarbeitern, drei

Männern, zwei Frauen, ist es dessen am besten besetzte Abteilung. Der Einfluss

Chinas auf den fernen Osten und Russland ist das Problem, zu dem das Institut die

umfangreichste Forschung unterhält. Korea oder auch Japan gehen dabei am Rande

mit. Die mongolischen oder turksprachigen Völker Russlands, ganz zu schweigen

von der Mongolei liegen schon gänzlich außerhalb des aktuellen

Forschungsinteresses des Institutes. Der Gigant China drängt alles andere beiseite.