Drei Anmerkungen vorweg:

Erstens: Russlands Präsident Wladimir Putin und Russlands reichster Oligarch Chodorkowski sind keine prinzipiellen Gegner. Putins „gelenkte Demokratie“ und Chodorkowskis „legalisierte Privatisierung“ sind zwei Seiten eines Russland, das um seine Identität als moderne Gesellschaft ringt. Insofern liegt die Kandidatur eines reuigen Chodorkowski für die zu 2008 anstehende Wahl eines neuen Präsidenten Russlands durchaus im Bereich des Möglichen. Eine Beobachtung der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Polen wird im vorliegenden Text nur gestreift, für die kommenden Jahre der innenpolitischen Entwicklung Russlands dürfte er jedoch sehr interessant werden.

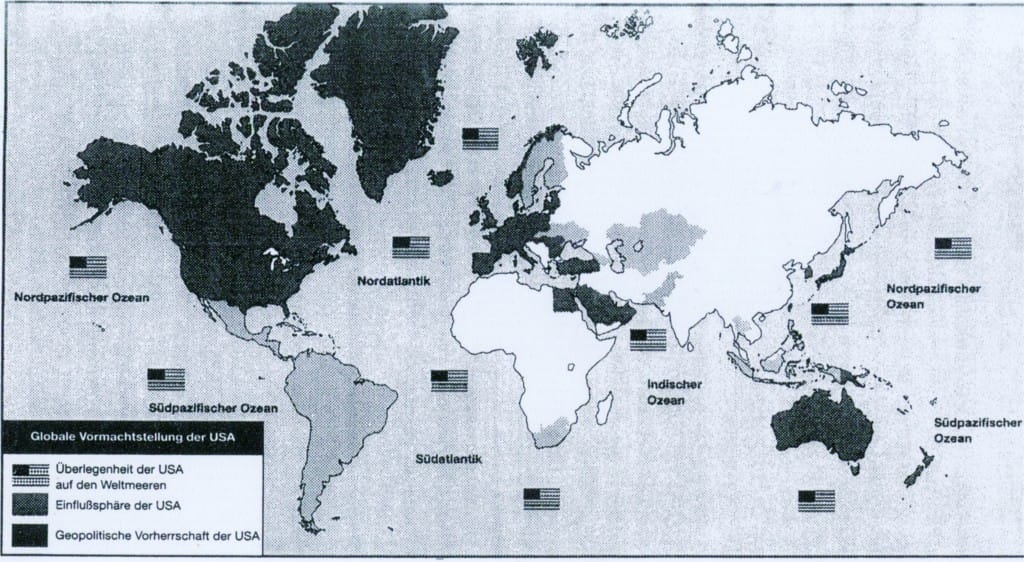

Zweitens: Die aktuelle Neuauflage des historischen „Great Game“ ging aus dem Aufkommen neuer Mitspieler im globalen Konkurrenzkampf und das dadurch verursachte Ende des System-Patts hervor; Ort der Austragung ist das von Zbigniew Brzezinski so genannte „eurasische Schachbrett“. Die entscheidende, nicht die einzige Konfliktlinie lautet: „Einzige Weltmacht“ USA contra multipolare globale Ordnung. Ich konzentriere mich hier auf diese Frage.

Drittens: Eine Neuordnung des Spielfeldes, selbst seine mögliche Erweiterung um neue Partner und neue Spielflächen ist noch nicht zu verwechseln mit einer Lösung des Grundkonfliktes; dessen Lösung liegt allein in einer nachhaltigen Änderung der Spielregeln, das heißt, in einem Ausstieg aus der globalen Öl-Wirtschaft durch den Übergang zu erneuerbaren Energien und der Entwicklung einer neuen Wirtschaftsweise, in der eine intensivierte Produktion und moderne Formen der gemeinschaftlichen Selbstversorgung sich gegenseitig ergänzen. Eine multipolare Neuordnung der Kräfteverhältnisse in der Welt könnte jedoch die Bedingungen für eine solche Entwicklung verbessern. Der folgende Beitrag beschränkt sich darauf, die Rolle zu beschreiben, die Russland für diese multipolare Neuordnung haben könnte.

Grundsätzliches zu den beiden letzten Fragen ist von mir schon an anderer Stelle unter dem Titel: Domino im Kaukasus – über „Filetstücke“ auf dem „eurasischen Schachbrett“ und dem Essay: „Russland – Entwicklungsland neuen Typs,“ veröffentlicht worden. Siehe dazu u.a. auch meine Website: www.kai-ehlers.de

.

Der Fall YUKOS/Chodorkowski:

Das Verfahren gegen den russischen Ölmagnaten Michail Chodorkowski ist zentraler Ausdruck einer strategischen Auseinandersetzung zwischen der russischen Staatsmacht und dem privaten Kapital, das sich im Zuge der Privatisierung in Russland herausgebildet hat. Es ging um die Frage, wer die Verfügungsgewalt über die russischen Öl- und Gas-Ressourcen hat, die immerhin zu 40% das russische Staatsbudget füllen und 55 Prozent der Exportgewinne betragen. Mit dem Vorgehen gegen Chodorkowski wurden die Auswüchse der russischen Privatisierung exemplarisch zurück geschnitten und die Verfügungsgewalt des Staates über die Ressourcen des Landes wiederhergestellt. Das war erklärte Politik Wladimir Putins, die sich in der Person des von den USA unterstützten Chodorkowski zugleich gegen den globalen Hegemonialanspruch und die daraus folgende Interventionspolitik der USA wandte. Mit der Auflösung des Konzerns und der Verurteilung des ehemaligen YUKOS-Chefs hat Putin dieses Ziel vorläufig erreicht. Gut 70% der russischen Bevölkerung waren laut Umfragen damit einverstanden. Nach dem Ende des Prozesses beginnt nunmehr eine neue Runde der Auseinandersetzungen

.

Wie alles anfing: Chodorkowskis Aufstieg und Fall[1]

Michael Chodorkowski wurde am 26. Juni 1963 in Moskau geboren. Er war aktiv im Komsomol, dem kommunistischen Jugendverband, der das Sprungbrett seiner Karriere in der freien Wirtschaft wurde insofern die Kommunisten in den meisten Schlüsselpositionen saßen und es war ein Vorteil „Verbindungen“ zu haben. 1987 gründete Chodorkowski auf dieser Grundlage das ”Zentrum für wissenschaftliche und technische Kreativität der Jugend” (HTTM), war bis 1989 Leiter dieses Zentrums. 1988 machte er seinen Abschluss als Chemietechnologe und Finanzierungsexperte an der Moskauer staatlichen Universität. 1987, noch als Student, gründete er die „Innovative Kommerzbank für wissenschaftlichen und technischen Fortschritt“ (später Menatep-Bank), deren Aufsichtsratsvorsitzender er von Mai 1989 bis 1990 war. 1990 kaufte die Bank das HTTM-Zentrum und taufte es in „Menatep Invest Zentrum für branchenüberschreitende wissenschaftliche und technische Programme“ um. 1990/91 war Chodorkowski Generaldirektor der Menatep-Bank. Von August 1991 bis April 1996 hatte er die Funktion eines Aufsichtsratsvorsitzenden der Vereinigten Kredit- und Finanzgesellschaft Menatep inne.

Seine ersten Millionen machte Chodorkowski am Anfang der 90er-Jahre, zu Zeiten der sog. wilden, das heißt noch gesetzlosen Privatisierung unter Gorbatschow, als er Menatep Aktien in privatisierten Betrieben zu teilweise spektakulär niedrigen Preisen kaufte. Seine Verbindungen innerhalb der kommunistischen Partei spielten dabei eine bedeutende Rolle.

Unter Gorbatschows Nachfolger Jelzin ergaben sich größere Chancen für Chodorkowskis Expansionskurs:1992 wurde er mit 29 Jahren Leiter des Investitionsfonds für die Energieindustrie und erhielt durch diese Aufgabe den Status eines russischen Vizeministers für Treibstoff und Energie, gleichzeitig wurde er Berater des Präsidenten. Im März 1993 wurde er offiziell zum Stellvertreter des russischen Ministers für Treibstoff und Energie ernannt – eine vorteilhafte Position zur Förderung seiner privatwirtschaftlichen Geschäfte.

1994 übernahm Chodorkowski zusammen mit Platon Lebedew Aktien des Düngemittelproduzenten APATIT. Später wurde ihnen zur Last gelegt, daß sie das Aktienpaket erschwindelt und die Gesellschaft ausgeplündert hätten, indem sie Dünger zu extrem niedrigen Preisen durch Privatfirmen aufkauften und zu den üblichen Weltmarktpreisen weiter verkauften. Ab September 1995 wurde Chodorkowski zudem noch Aufsichtsratsvorsitzender der Aktiengesellschaft Rosprom, des zentralen russischen Industrie-Entwicklungs-Konzernes.

.

Aufstieg von YUKOS

Im Dezember 1995 wurde eine Auktion durchgeführt, in der 45 % der Aktien der Ölfirma YUKOS angeboten wurden. Vermittelt über die Menatep-Bank konnte Chodorkowski die Aktien und die damit verbundenen Investitionsverpflichtungen für 350 Millionen Dollar, freundlich formuliert, zu extrem günstigen Bedingungen an sich bringen. Gleich nach der Übernahme erwarb er über Menatep im Frühling 1996 weitere 7,06 Prozent von YUKOS in einer erneuten Auktion. Im Herbst 1996 erweiterte YUKOS sein Aktienkapital; mit dem Erlös aus den ausgegebenen neuen Aktien wurden die Holdinggesellschaft und ihre Tochtergesellschaften refinanziert.

Jelzins erster Premierminister Jegor Gaidar, der Pate der russischen Privatisierungskampagne und der Einführung der sog. freien Marktwirtschaft unter Jelzin, sagte in einem Interview mit der New York Times über Geschäftsleute, die zu teilweise lächerlichen Preisen russische Staatsbetriebe übernommen hatten: „Selbstverständlich gab es Verletzungen (des Gesetzes). Aber vor allem wegen fehlender Klarheit über diese Gesetze … Es gibt keine reichen Engel in Russland. Alle haben eine Reihe Gesetze gebrochen und eine Menge schlechter Dinge getan um ihr Vermögen aufzubauen. Innerhalb der verschiedenen Industriezweige wurden viele getötet. Die meisten großen Vermögen sind mit Tötungsdelikten verbunden“. Chodorkowski, kommentiert Kreuzenbeck das von ihm vorgestellte Zitat, wurde der reichste und mächtigste der russischen Oligarchen:

Ab April 1996 war Chodorkowski der erste Vizepräsident der Ölgesellschaft YUKOS. Seit Juni 1996 hatte er die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden des wachsenden Konzerns. Im Februar wurde er zusätzlich zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Betriebsgesellschaften Rosprom ernannt. Nach der Neuorganisierung von YUKOS wurde Chodorkowski Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft YUKOS-Moskau. Von November 1999 bis Oktober 2000 war er Mitglied des Aufsichtsrats im Ministerium für Treibstoff und Energie der Russischen Föderation. Ab Oktober 2000 engagierte sich als ein führendes Mitglied in der Russischen Union der Industrieführer und Geschäftsleute. Alles in allem eine nützliche Zusammenführung von Funktionen in einer Person.

.

Neuer Wind unter Putin

Die Ablösung Boris Jelzins durch Wladimir Putin im Frühjahr 2000 brachte einen politischen Richtungswechsel in Russland. Wladimir Putin betrat die Arena mit der Ankündigung, eine „Diktatur der Gesetze“ schaffen zu wollen. Das richtete sich unmissverständlich gegen die wilde und zum Teil sogar kriminelle Privatisierung. Sie wurde als „Prichwatisierung“, das heißt Raub, vom Volksmund eindeutig klassifiziert. Während Chodorkowski zu Jelzin und den von ihm eingesetzten Regierungen ein sehr enges Verhältnis hatte, einerseits Jelzins Protegé war, diesem andererseits 1996 mit seinem Kapital zur Wiederwahl verhalf, also eine Hand die andere wusch, entwickelte sich das Verhältnis zu Putin von Anfang an im Konflikt: Chodorkowski unterstützte Parteien, die in Opposition zu Putin standen – neben der kleinen liberalen Partei Yabloko auch die die kommunistische Partei der russischen Föderation, KPRF. Jabloko bestätigte die Unterstützung durch YUKOS öffentlich, während sowohl Chodorkowski als auch die Kommunistische Partei jegliche Verbindung miteinander dementierten. Ein weiterer YUKOS-Großaktionär jedoch, Sergej Muravlenko, war aktiver Unterstützer der KPRF, ohne dass dies dementiert wurde.

.

Wende 2003: Chodorkowski verhaftet

Im Jahre 2003 war Chodorkowski einer der reichsten Männer der Welt (Nr. 26 auf der Forbes-Liste, die im folgenden Jahr veröffentlicht wurde). YUKOS war nach der Fusion mit Sibneft die viertgrößte Ölgesellschaft der Welt. „Chodorkowski präsentierte sich in der Öffentlichkeit“, so erzählt Kreuzenbeck, „als moderner Geschäftsmann, der seine Betriebe in einer offenen und westlichen Weise leitete und die Gesetze befolgte, also als zäher, aber gerechter Industriekapitän. Er war der erste Oligarch, der sich in die Bücher schauen ließ – allerdings nur in die der letzten Jahre und offensichtlich nicht in alle. Der ganze Konzern wurde in dieser Weise zurechtgetrimmt, damit er für ausländische Investoren attraktiv würde. Die YUKOS-Führung polierte ihr Englisch, heuerte teure ausländische PR-Firmen an und peppte ihre öffentlichen Statements mit Phrasen wie TRANSPARENCY und WESTERN CORPORATE GOVERNANCE auf.“

Eine ganze Reihe Amerikaner zogen ins oberste Management ein; Teile des Konzern wurden bereits aus New Yorker Büros geführt. Im Frühjahr 2003 schickte Chodorkowski sich an, große Teile seines Imperiums an die US-Öl-Multis Chevron, Exxon, Texaco zu verkaufen. Es ging um eine bis zu 50% Übernahme. Bestandteil der Verhandlungen war auch der Bau eines eigenen Pipeline-Netzes, mit dem das staatliche russische Monopol über die Ölpipeline gebrochen werden sollte, um das Öl am russischen Fiskus vorbei auf den Weltmarkt lenken zu können. Hinzu kam die Einrichtung einer Reihe von ausgelagerten Offshore-Niederlassungen im Ausland, die dem gleichen Zweck dienten. Gigantische Kapitalmengen verließen auf diese Weise das Land. Der Verkauf hätte den Konzern dem Zugriff des russischen Staates faktisch entzogen. Beobachter sprachen damals von einer „Art eigener Außenpolitik“, die Chodorkowski entwickle. Der „Spiegel“ nannte ihn einen, „gehobenen Perspektiv-Agenten“ der USA.

.

Erinnerung an den strategischen Hintergrund

Als Hintergrund hierzu muss noch einmal auf die von Zbigniew Brzezinski und anderen formulierten strategischen Zielsetzungen der USA verwiesen werden, die Entscheidungen um die neue Weltordnung auf dem „eurasischen Schachbrett“ zu suchen. Dem entsprach ein taktischer Doppelschritt in der Zeit des ausgehenden kalten Krieges: Der erste Schritt bestand darin, die Sowjetunion in die „Afghanistan Falle“ laufen zu lasen, um sie politisch und wirtschaftlich zu destabilisieren, die zweite zielte darauf – nachdem der erste gelungen war, wie Brzezinski sich später öffentlich rühmte[2] – das nachsowjetische Russland durch „Demokratisierung“ und „Internationalisierung“ der Ölförderung wie auch des Ölhandels von ihrem aus Sowjetzeiten stammenden Monopol auf die eurasischen Ölquellen zu trennen. Mit der Auflösung der Sowjetunion war eine veränderte Weltlage entstanden: Ihr Kern ist die Neuaufteilung des Zugriffs auf die Weltressourcen an fossilen Rohstoffen, die bis zur Auflösung der Sowjetunion unter deren Verfügung standen, des Zugriffs also auf die kaukasischen, zentralasiatischen und auf die russischen Öl-Felder und Gas-Vorkommen. Von ihrer Ausbeutung versprechen sich die Regierungen der Industrienationen, die fossile Brennstoffe heute als Grundlage ihrer zukünftigen Existenz betrachten, eine größere Unabhängigkeit von der OPEC, insonderheit von den Ländern am persischen Golf, bzw. niedrigere Preise durch die erweiterte Konkurrenz wischen den Energie-Rohstoffe produzierenden Ländern. Die neue Geografie der Versorgung wird auf den Karten der Globalstrategen als „strategische Ellipse“ beschrieben. Achtzig Prozent der fossilen Brennstoffe konzentrieren sich in diesem Gebiet, das sich vom persischen Golf über den kaspisch-kaukasischen Raum bis ins mittlere Russland hinein erstreckt.

Anders als die USA, die ihren Anspruch auf den privilegierten Zugriff auf die Weltressourcen, insbesondere auf die neu zugänglichen des eurasischen, also kaspischen, kaukasischen und auch russischen Raums durch ihren Altstrategen Zbigniew Brzezinski unmissverständlich formulierten und in ihrer Politik mit dem Versuch einer systematischen Einkreisung, Neutralisierung und Isolierung Russland seither gezielt umzusetzen bestrebt sind[3], tat Europa sich bisher schwer, eine einheitliche Strategie zu finden. Europa schwankt zwischen einem privilegierten Zusammengehen mit Russland gegen den Verfügungsanspruch der USA und einem Zusammengehen mit den USA gegen das Monopol Russlands, um damit der eigenen Abhängigkeit von den Energielieferungen Russlands entgegenzuwirken: Strategische Partnerschaft von EU und Russland auf der einen Seite, Entwicklung eines Korridors von Europa nach Zentralasien, der Russland bewusst ausgrenzt und von seinen Ressourcen im Kaukasus, in Zentralasien und im Iran trennt, auf der anderen.[4] Kurz gesagt, in der EU-Politik weiß die Linke, die Zusammenarbeit will, offenbar nicht, was die Rechte tut, die auf Konfrontation im Nachtrab zur USA setzt. Man könnte auch vermuten, dass bewusst eine Strategie von Zuckerbrot und Peitsche gefahren wird. Angesichts der Zerstrittenheit der erweiterten EU in der Beziehung zu Russland wäre das aber vermutlich eine Überschätzung der strategischen Fähigkeiten der EU-Bürokratie.

Ergänzend zu all dem der Hinweis: Condoleeza Rice, die heutige Außenministerin des Kabinetts Bush, war vor ihrer Ernennung zur Nationalen Sicherheitsberaterin zehn Jahre lang im Aufsichtsrat von Chevron tätig. US-Vizepräsident Richard Cheney nahm eine Schlüsselposition bei den Verhandlungen um die Neu-Verteilung des Zugriffs auf das kaspische Öl ein; im Caspian Pipeline Consortium spielte Chevron die stärkste Rolle.

.

Putins „Kommando“ im Angriff

Als Chodorkowski sich im Frühjahr 2003 auch noch auf die Seite der US-Kriegspläne gegen den IRAK stellte, ging die russische Regierung gegen ihn vor: Im Mai veröffentlichte der „Rat für nationale Sicherheit (SNS) einen Bericht über eine „Verschwörung einiger Oligarchen zur Machtergreifung in Russland“. Wenige Wochen später wurde Alexej Pitschugin, der Sicherheitschef von YUKOS, wegen Anstiftung zum Dopppelmord festgenommen, Anfang Juli dann Platon Lebedew wegen der unrechtmäßigen Aneignung von 283 Millionen Rubel (8 – 9 Millionen Euro) des Chemieunternehmens Apatit. Im September kaufte Chodorkowski die bis dahin liberale Zeitung „Moskowski Nowosti“, um den Angriffen publizistisch entgegenzuwirken. Im Juni 2003 begann der russische General-Staatsanwalt seine Nachforschungen in der YUKOS-Sphäre. Im Oktober wurde Chodorkowski selbst verhaftet und Anklage gegen ihn erhoben.. Die Staatsanwaltschaft legte ihm Gesetzesverstöße in sieben Fällen zur Last begangen als Mitglied einer kriminellen Vereinigung, unter anderem Unterschlagung, Steuerhinterziehung, betrügerische Übernahme der Apatit-Aktien; außerdem habe er über Offshorefirmen auf betrügerische Weise in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die Rechnung, die die Staatsanwalt aufmachte, belief sich auf über einer Milliarde US-Dollar.

Chrystia Freeland, Vize-Herausgeberin der Financial Times, so Kreuzenbeck, schrieb in ihrer Zeitung nach der Verhaftung Chodorkowskis über dessen Eigenschaften als Geschäftsmann: ”Chodorkowski zeigte eine Aggressivität und Raffiniertheit, die selbst jene Geschäftsleute in Erstaunen versetzte, die sich normalerweise durch nichts überraschen lassen. Minoritätsaktionäre wurden mit massiver Ausdünnung ihrer Werte bedroht. Ein komplexes Netz von mysteriösen Offshore-Gesellschaften wurde kreiert. Technische und physische „Straßensperren“ wurden errichtet, um zu verhindern, dass Investoren mit abweichender Meinung auf wichtigen Aktionärsversammlungen ihre Stimme abgeben konnten“.

.

Opponent gegen Putin

Chodorkowski als möglicher Präsidentschaftskandidat

und Verteidiger der Freiheit…

Nach seiner Verhaftung wurde Chodorkowski als möglicher Anti-Putin-Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2004 aufgebaut. KP-Sekretär Gennadij Zhuganow erklärte, er könne sich eine Kandidatur von Millionären auf der Liste der KP durchaus vorstellen, allerdings ohne Chodorkowski direkt zu nennen. Der Pressesprecher der Kommunisten, Ilja Ponomarjow, der von 1998 bis 2002 eine Führungsposition bei YUKOS innehatte, sah in einer eventuellen Kandidatur Chodorkowkijs eine Möglichkeit für ihn politische Immunität zu erhalten: ”Ist er als Kandidat registriert, wird man ihn freilassen müssen“. Auch der Oligarch Boris Beresowskij äußerte sich aus seinem Londoner Exil positiv über eine mögliche Kandidatur Chodorkowskis.

.

Kritik des Liberalismus

Aus Chodorkowskis Kandidatur wurde jedoch nichts. Stattdessen meldete er sich nach der Wahl, die einen starken Machtanstieg Putins gebracht hatte, mit einem radikalen Aufsatz zur „Krise des Liberalismus“, in dem er die Umverteilungspolitik der Liberalen als gescheitert und als Raub am Volksvermögen kritisierte. Die Liberalen hätten 90% der Bevölkerung getäuscht, so Chodorkowski, hätten die Augen vor der russischen Wirklichkeit verschlossen, als sie mit einem Federstrich die Privatisierung beschlossen. Sie hätten keinen Gedanken an die Sparguthaben der Bevölkerung verschwendet, sich nicht um eine Bildungsreform gekümmert, soziale Stabilität und sozialen Frieden außer Acht gelassen. Als einer der größten Sponsoren habe er selbst in der der Wahl 1996 bereits für ein Bündnis der Liberalen mit den Kommunisten plädiert, sei aber nicht gehört worden. Nun komme „die Stunde der Buße“.

Chodorkowski verblüffte die Öffentlichkeit mit einer harschen Selbstkritik: „Für mich ist Russland meine Heimat“, schrieb er: „Hier möchte ich leben und sterben und ich möchte, dass meine Nachkommen auf Russland und mich als ein winziges Teilchen dieses Landes und dieser einmaligen Zivilisation stolz sein können. Vielleicht habe ich das zu spät verstanden, denn erst im Jahre 2000 begann ich damit in die Organisation der Zivilgesellschaft zu investieren und karitativ tätig zu werden. Doch lieber spät als nie.“

Chodorkowski forderte eine „neue Strategie der Zusammenarbeit“ von Unternehmern und Staat, er forderte, die „Wahrheit in Russland und nicht im Westen“ zu suchen und „auf(zu)hören, die Legitimität des Präsidenten in Frage zu stellen.“. Die Unternehmer müssten gezwungen werden mit dem Volk zu teilen, die Privatisierung müsse vor der Bevölkerung legitimiert werden, zum Beispiel durch eine „Besteuerung der Rohstoffe und andere Schritte“. Und schließlich erklärte er, ganz Staatsmann: „Es ist besser, derlei Schritte selbst zu unternehmen und sie dadurch zu beeinflussen und steuern zu können, als zum Opfer eines blinden Widerstandes gegen das Unausweichliche zu werden.“

Das Schreiben endete mit der Forderung, dass Geld in echte zivilgesellschaftliche Strukturen investiert werden müsse.

.

Linke Wende

Im August 2005 legte Chodorkowski mit einer weiteren Erklärung nach, in welcher er eine linke Wende für Russland prognostizierte. Er prognostizierte, dass in der Bevölkerung Russlands als Reaktion auf die Jahre der räuberischen Privatisierung und der darauf folgenden autoritären Modernisierung putinschen Typs nunmehr eine Linkswendung bevorstehe und rief die verbliebenen Liberalen, Neu- und Alt-Linken dazu auf, unter Führung der National-Linken ‚Rodina’ (Heimat) sowie der Kommunistischen Partei und in Zusammenarbeit mit einer nach links geöffneten vereinigten liberalen Szene eine Front gegen das autoritäre Regime Putins zu bilden. Chodorkowski scheute sich dabei nicht, Oligarchen wie sich selbst, als Räuber und Betrüger zu bezeichnen, die sich nach der Auflösung der Sowjetunion in krimineller Weise auf Kosten des Volkes bereichert hätten und denen nunmehr soziale Verantwortung abzuverlangen sei.

Man mag von Chodorkowski halten, was man will, seine Analyse der russischen Entwicklung ist bemerkenswert: Die von ihm geschilderte räuberische Privatisierung unter Jelzin, danach die autoritäre Modernisierung Putins hat zwar die Linke, ebenso wie die Liberalen bis hin zu deren verheerender Wahlniederlage bei der Wahl zur Duma im Jahr 2004 zur Marginalie werden lassen, in weiten Kreisen der Bevölkerung aber die latente Resistenz gegen die marktorientierte Westwendung in zunehmend offene Proteste verwandelt. Eine soziale und politische Polarisierung der russischen Gesellschaft in eine von der putinschen Büroklatur repräsentierte Mitte und sich radikalisierende Ränder der Gesellschaft sind unübersehbar. Auf der linken Seite sind neue Führungsfiguren wie der national und sozialistisch argumentierende Gennadij Glasjew aufgetaucht; die neue Linke sammelt sich in informellen Zirkeln wie dem russischen „Sozialforum“, Anti-Globalisierungs-Zirkeln usw. Die Liberalen, also die Union Rechter Kräfte (SP) und die Jawlinski-Partei ‚Jabloko’, seit ihrer Gründung 1991 in Rivalitäten zerstritten, haben beschlossen, ihre Streitigkeiten in Zukunft beiseite zu lassen. Ein Komitee des bekannten Schachspielers Garri Gasparow stellt sich als pro-westliche Alternative zu Putin für die Präsidentenwahlen des Jahres 2008 auf.

Die von Michail Chodorkowski prognostizierte Linkswende bleibt allerdings potentiell, solange es der Regierung gelingt, ihre Renten-, Stipendien und sonstigen Fürsorgeansprüche mit den neuerdings wieder einfließenden Öl- und Gas-Dollars zu beschwichtigen. Hier stimmen zwar Chodorkowskis Analysen, seine damit verbundenen Ambitionen beißen sich jedoch ganz mächtig in den eigenen Schwanz, denn diese Politik der Regierung ist nur möglich, weil, seitdem und solange es ihr gelingt, die Einnahmen aus dem Verkauf der Ressourcen, vor allem an Öl und Gas, in die Staatskasse zu lenken, und das heißt vor allem anderen ganz konkret, weil es ihr gelingt, durch ihr Vorgehen gegen den Raub-Privatisierer, Steuerbetrüger und Offshore-Spekulanten Chodorkowski die Ressourcen des Landes ansatzweise wieder in den Griff zu bekommen. Chodorkowskis Aufruf zur Linkswende entpuppt sich damit unversehens als Anklage in eigener Sache, bzw. schlichtweg als widersprüchlich oder wie es die Web-Zeitung ‚russland.ru’ an anderer Stelle formulierte: ‚Seine Überlegungen haben nur den Haken, dass es ihnen an Legitimität fehlt.’

.

Das Verfahren

Kein Zweifel, das sei hier deutlich betont, um jedes Missverständnis auszuschließen, die Art und Weise des Verfahrens – angefangen bei der martialischen Verhaftung Chodorkowskis durch vermummte Sonderkommandos bis hin zum drakonischen Urteil von neun Jahren Lagerhaft – entsprach nicht den Menschenrechtstandards der UNO oder dem EU-Wertekanon. Folgerichtig erklärte Amnesty International Chodorkowski nach anfänglicher Weigerung zum politischen Gefangenen.

Bedauerlicher Weise jedoch, am Ende möglicherweise sogar zu Chodorkowskis eigenem Leidwesen, wurde er Objekt einer politischen Kampagne, die Töne des kalten Krieges gegen Russland neu auflegte. Es begann wieder einmal mit einem Artikel Zbigniew Brzezinskis, Unter der Überschrift „Der Moskauer Mussolini“. („The Wall Street Journal, 20.9.2004) verbreitete dieser im September 2004 nach der Wiederwahl Putins zum Präsidenten die Behauptung, Putin versuche in Russland einen Faschismus nach dem Muster Mussolinis aufzubauen; Russland entwickle sich zu einem `faschistischen Erdölstaat`.

Brezinskis Stichwort des „faschistischen“ Russland wurde von Neo-konservativen Amerikas aufgegriffen. Bruce Jackson, Reisender in Sachen „Project on Transsitional Democracies“ griff zusätzlich noch zum Knüppel des Antisemismusvorwurfs: Wörtlich: „Seit Putin gewählt wurde, waren alle führenden Figuren, die wegen Wirtschaftsverbrechen exiliert oder arretiert wurden, jüdisch. In Dollar gerechnet, sind wir Zeugen der größten illegalen Enteignung von jüdischem Kapital seit der Nazi Beschlagnahmung in den 30gern…. „ Und weiter zu Chodorkowski: „Die Inhaftierung eines Mannes hat uns das Signal gegeben, das unsere gut gemeinte Russland Politik gescheitert ist. Wir müssen nun erkennen, das eine massive Unterdrückung von Menschenrechten stattgefunden hat und die Errichtung einer Administration in Moskau vom Typ eines de-facto Kalten Kriegs.“ (Washington Post, 28.10. 2003)

Es folgte der „Offene Brief“ an die Führungen von NATO und EU am 28.9.2004, der von 150 Personen aus Europa und den USA, u.a. der Führung der Grünen, unterzeichnet wurde. Unter Benutzung von Menschrechtsrhetorik griff er direkt in die russische Politik ein und forderte die Unterstützung der „demokratischen Kräfte“ in Russland. Unter den Unterzeichnern waren eine Reihe bekannter neo-konservativer Amerikaner. Am 5. Oktober 2004 legte die Grüne Böllstiftung mit einem weiteren „Aufruf für Rechtstaatlichkeit und Gerechtigkeit im Fall Chodorkowski“ und der Durchführung einer Solidaritätsveranstaltung für Chodorkowski in Berlin nach, ebenfalls mit unterzeichnet und getragen von einer Reihe von US Neo-Konservativen.

Zum besseren Verständnis ist noch einmal daran zu erinnern, dass Chodorkowski, allen patriotischen Beteuerungen zum Trotz, am Beginn des Jahres 2003 drauf und dran war, den Öl-Giganten YUKOS durch die Fusion mit SIBNEFT, CHEVRON und EXXON zu einem Multinationalen Konzern zu erweitern, der sich dem Zugriff der russischen Staatlichkeit zu entziehen anschickte. Seine politischen Verbindungen in die USA hatten sich entsprechend entwickelt: In der International Herald Tribune wurde derzeit berichtet, Chodorkowski versuche mit viel Geld, sich Zutritt zu den geschlossenen Zirkeln Washingtons zu verschaffen. Dafür soll er seit 2001 jedes Jahr 50 Millionen Dollar aufgewendet haben, davon eine Million für die US-Kongressbibliothek und 500.000 Dollar für die Carnegie-Stiftung – die ihrerseits NGOs in Russland davon finanzierte. Chodorkowski verteilte großzügige Spenden an neokonservative US-Institutionen und öffnete den Verwaltungsrat seiner eigenen Stiftung „Offenes Russland“ für einflussreiche US-Amerikaner wie den ehemaligen demokratischen Senator Bill Bradley und Henry Kissinger oder den britischen Bankier Lord Rothschild. Erinnert werden muss auch noch einmal daran, dass er in den Auseinandersetzungen um den Irak-Krieg im Interesse der YUKOS-Expansion gegen die Schröder-Chirac-Putin-Ablehnungs-Front für eine russisch-amerikanische Kriegs-Allianz agierte.

.

Berufungsverfahren

Die russische Staatsanwaltschaft ließ sich durch die Kritiken nicht aufhalten. Im Mai 2005 wurde Chodorkowski in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden und zu neun Jahren Lagerhaft verurteilt. Jukos wurde die Erstattung der Steuerschulden in einer Höhe auferlegt, die praktisch zur Liquidation des Konzerns führen mussten. Davor rettete ihn nur die Versteigerung eines seiner einträglichsten Zweige, des Yoguskneftegas, der in den Besitz einer bis dahin unbekannten Baikal-Finanz-Gruppe überging. Chodorkowski selbst hatte seinen Platz im Aufsichtsrat von YUKOS schon vorher geräumt. Damit war das YUKOS- Imperium praktisch zerschlagen. Chodorkowskis strengte sofort ein Berufungverfahren an, mit dem er sich zugleich die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Nachwahl zum Unterhaus der russischen Staatsduma und damit Immunität sichern wollte. Doch noch bevor es zur dieser Wahl kommen konnte, wurde das Berufungsverfahren von der Staatsanwaltschaft abgeschmettert. Das Gericht hielt das Urteil wegen Betrug und Steuerhinterziehung aufrecht, nur in einem Punkt, der Veruntreuung von zwei Milliarden Rubel aus dem YUKOS-Vermögen, erklärte es das erstinstanzliche Urteil für nichtig. Die neun Jahre Haft aus der ersten Instanz wurden auf acht reduziert; die allerdings muss Chodorkowski nunmehr im offenen Lagervollzug antreten. Bei guter Führung kann er auf der Hälfte entlassen werden. Seine Anwälte kündigten an, sowohl beim russischen Verfassungsgericht als auch beim Europäischen Gerichtshof noch einmal in die Berufung gehen zu wollen.

.

Erneuerung á la Chodorkowski?

Nach seiner Verurteilung meldete Chodorkowski sich aus seiner soeben angetretenen Lagerhaft nahe der sibirischen Stadt Tschita erneut mit einer öffentlichen Erklärung, dieses mal mit einem „Programm der radikalen Modernisierung Russlands bis zum Jahr 2020“ zu Wort. Darin bringt er sich mit Vorschlägen für die Zeit nach Putin in Position.

Angemerkt werden muss an dieser Stelle, daß Chodorkowski entgegen Spekulationen, die man nach dem Prozess lesen, sehen und hören konnte, die russische Regierung wolle ihn nach dem Prozess verschwinden lassen, gleich in den ersten Tagen seiner Einlieferung ins Lager einen dreitägigen Besuch seiner Frau empfing, den ersten seit seiner Inhaftierung vor zwei Jahren. Mit seinen Rechtsanwälten erörterte er ein Berufungsverfahren. Neben einer Arbeit als Näher in der lagereigenen Kleiderproduktion, die er zwei Stunden am Tag ableisten muss, wird er eine Tätigkeit als Lagerdozent ausüben können; er kann TV und Kühlschrank beantragen, Presse abonnieren; von fünfzig Zeitungen ist die Rede, der er sich bestellt habe. Bei guter Führung, ließ die Lagerleitung mitteilen, bestehe die übliche Chance auf frühzeitige Entlassung, kurz, er ist ein ganz normaler, aber prominenter Häftling.

Scharf greift Chodorkowski in seiner Erklärung den Präsidenten Putin an: Der stehe einem Apparat von Schmarotzern vor, die unfähig seien, das Land zu modernisieren. Die einzige Frage, die sie bewege, laute, wie man möglichst schnell etwas vom Staat bekommen könne. Aber dieser parasitäre Ansatz trage nicht mehr; das Land brauche eine neue Elite, welche die Regierung nach Putins Ausscheiden im Jahr 2008 übernehmen könne. Sie müsse ihre Aufgabe in einem langfristigen Aufbau des Landes und nicht wie bisher in der bloßen Umverteilung der Reichtümer zu ihren Gunsten sehen.

Die neue Elite werde mit einer Reihe objektiver Probleme konfrontiert sein: der demographischen Schrumpfung des Landes, dem Verschleiß der Infrastruktur, dem Zusammenbruch des Maschinenbaues, der Krise des Rüstungskomplexes, dem Verlust der Kontrolle Moskaus über den Kaukasus, dem Zusammenbruch der Streitkräfte usw. Statt einer Politik der „vertikalen Macht“ brauche das Land eine föderale Ordnung, die den Regionen mehr Kompetenzen zubillige und die Selbstverwaltung stärke. Eine „Ökonomie des Wissens “ müsse Industrie und Landwirtschaft gleichermaßen entwickeln. Der Staat müsse Familien fördern, um dem Bevölkerungsschwund entgegenzuarbeiten, mehr Geld für Bildung und Wissenschaft ausgeben, anstatt sich nur auf seine Energieressourcen zu verlassen. Das größte Problem sieht Chodorkowski im „brain drain“ des Landes, der gestoppt werden müsse. Das Kaderproblem sei aber lösbar: „Schaut, was ich aus YUKOS gemacht habe“, erklärt er selbstbewusst. Die Geschichte von YUKOS zeige doch, dass eine Ausbildung neuer Kader und eine Modernisierung möglich sei.

Zur Finanzierung schlägt Chodorkowski die Einführung einer doppelten Steuer vor. Auf bereits privatisiertes Volksvermögen möchte er eine Privatisierungssteuer erheben. Das werde dem Staat das nötige Geld einbringen, den Zahler zugleich als legitimen Eigentümer ausweisen und damit die Eigentumsverhältnisse des Landes stabilisieren. Zum Zweiten spricht Chodorkowski sich für eine Ressourcensteuer aus, welche die private Ausbeutung und Verschwendung der Ressourcen unterbinde. Aus den Einnahmen beider Steuern könne der Staat die Kosten für die Wiedereinführung der traditionellen sozialen Sicherungssysteme wie kostenlose medizinische Versorgung, Ausbildung problemlos tragen, bevor die 90% der Armen das in die eigenen Hände nähmen.

Dies alles sieht nach ernsthaften Versuchen des ehemaligen YUKOS-Managers aus, sich aktiv in die Gestaltung der russischen Politik einbringen zu wollen. Vom Vorstand des Unternehmverbandes ist er aus eigenen Stücken mit der Begründung zurückgetreten, er sei nach dem Ausscheiden aus den YUKOS-Aufsichtsräten kein Unternehmer mehr, sondern eine Privatperson und als solche wolle er sich mit ganzen Kräften dem sozialen und demokratischen Aufbau des Landes widmen.

„Mir persönlich hat Russland viel gegeben“, schreibt Chodorkowski, „in den 70er und 80er Jahren bekam ich eine Ausbildung, auf die man stolz sein kann. In den 80er Jahren machte es mich (Laut ‚Forbes’) zum reichsten postsowjetischen Menschen. Im zurückliegenden Jahrzehnt nahm es mir aber das Eigentum weg und steckte mich ins Gefängnis, wo es mir die Möglichkeit bot, eine weitere Ausbildung zu bekommen – dieses mal eine gesamtmenschliche und humanitäre.“

Das klingt prinzipiell: Wurde aus Saulus ein Paulus? Diese Frage muss offen bleiben. Angesichts der Umstände, unter denen er seine bisherigen Positionen gegen den Liberalismus und für eine linke Wende nunmehr in einem politischen Programm konkretisiert, darf man jedoch annehmen, dass er für sich mit einer führenden Position in einem solchen Bündnis rechnet.

.

Der neue Stand

Offen ist auch, wie lange Michael Chodorkowski tatsächlich sitzen muss. Sicher ist dagegen, dass die Zerschlagung des YUKOS-Konzerns ein neues Kapitel in der Auseinandersetzung um die Verfügungsgewalt über die russischen Gas- und Ölressourcen eröffnet hat. Aktuelles Signal dafür ist der, parallel zum Abschluss des Prozesses gegen Chodorkowski, vollzogene Verkauf des Öl-Multis SIBNEFT an den halbstaatlichen Gasgiganten GAZPROM. Mit den beiden Megadeals, YUGANSKNEFTEGAZ noch während des Prozesses, SIBNEFT nach dem Prozess, baute GAZPROM seinen Marktanteil im Ölsektor kontinuierlich aus. Er stieg binnen eines Jahres von rund sechs auf über 30 Prozent. Dafür bezahlte der Staat 22,5 Mrd. Dollar. Im November 2005, gab GAZPROM bekannt, am Aufkauf weiterer Gruppen interessiert zu sein. Dieses mal war es SLAWNET. Mit diesem Kauf würde der Kreml seinen Einfluss im Ölsektor weiter erhöhen; GAZPROM würde mit diesem Schritt etwa 15 Prozent der russischen Ölförderung kontrollieren. Mit dieser Entwicklung wurde Russland hinter Saudiarabien zum zweitgrößten Ölförderer der Welt..

.

Punktsieg für Putin

Die Zerschlagung des YOKUS Konzerns und Verurteilung Michail Chodorkowskis, ist, wie immer man die Methoden beurteilen mag, mit denen die Auseinandersetzung geführt wurde, ein Etappensieg für Wladimir Putins erklärtes Ziel, Russland auf dem Weg einer eigenständigen Entwicklung zu re-stabilisieren, und zwar in doppeltem Sinne: Zum einen konnte Russland mit der Zerschlagung von YUKOS den Versuch des Westens insonderheit der USA zurückweisen, Russland auf dem Umweg über eine „Internationalisierung“ dieses Konzerns die Verfügungsgewalt über die eigenen Ressourcen zu entreißen.

In einer bemerkenswerten Analyse der Web-Plattform ‚Saar-Zeitung’ wird darüber hinaus die äußerst pikante Vermutung vorgebracht, Michail Chodorkowski sei – ungeachtet seiner eigenen Motive – nur ein Spielball westlicher Intrigen gewesen. Man habe ihn von dieser Seite jahrelang aufgebaut und in seine illegalen Finanztransfers unterstützt, aber in dem Augenblick der russischen Justiz ausgeliefert, als man sicher zu sein glaubte, durch seine Verhaftung in den Besitz der Konzernmehrheit zu kommen. Grundlage für dieses Vorgehen, so diese durch Geheimdienstdossiers belegte Variante, lägen in den Statuten der Finanzgruppe Menatep, in der die YUKOS-Eigentümer ihren Besitz organisiert hätten. Danach hatte Chodorkowski im Falle seines Todes, einer Entführung, Haftstrafe oder beim Verlust eines wichtigen YUKOS-Teilbetriebes seine Rechte an YUKOS abzugeben, wie die Moskauer Wirtschaftszeitung ‚Wedemosti’ berichtet hatte. Belastendes Material, das gegen Chodorkowski wie gegen alle Oligarchen jederzeit ausreichend vorlag, habe man der russischen Regierung zu einem Zeitpunkt zugespielt, als der Konzern seine größte Ausdehnung gefunden habe. Als Überbringer des „Kompromats“, d.h. der kompromittierenden Dossiers, habe der deutsche BND fungiert. Dadurch habe man die russische Regierung zum Handeln, d.h. eben auch zur Teilenteignung zwingen wollen. Wladimir Putin habe diese Pläne jedoch erkannt und durchkreuzt, indem er die Anklage zwar habe erheben, den Prozess aber so lange habe hinauszögern lassen, dass die russische Regierung Zeit genug finden konnte, den wichtigsten Teilbetrieb von YUKOS, Yuganskneftegas, durch eine fingierte Auktion zu übernehmen, so dass der bei Chodorkowski verbleibende Rest von YUKOS-Anteilen nur noch eine relativ wertlose Hülle blieb. Danach erst sei der Prozess gegen ihn beschleunigt worden. Manches spricht für eine solche Manipulation; wer sich ein genaueres Bild von diesem Global-Krimi machen möchte, lese den ganzen Bericht der ‚Saar-Zeitung’. (www.saar.echo.de)

Aber auch ohne abenteuerliche Konkretisierungen dieser Art sind die Interessen in der YUKOS-Angelegenheit so offenkundig, dass von westlicher Seite heute unisono festgestellt wird, Putin habe die Ressourcen „re-nationalisiert“. Das stimmt allerdings nur in dem Sinne, dass die russische Regierung sich als Mehrheitsaktionär in die russische Öl-Gas-Branche eingekauft hat. Von Re-Nationalisierung im Sinne einer allgemeinen Rückführung der Privatisierung ist nicht die Rede; im Gegenteil erklärt Wladimir Putin bei jeder Gelegenheit, dass die privaten Besitzrechte in Russland heute gewahrt seien und auch in Zukunft gewahrt werden sollen.

Der zweite Effekt des YUKOS-Prozesses ist die faktische Bewältigung der russischen Budgetkrise, indem Russlands Oligarchen durch das Vorgehen gegen YUKOS dahin gebracht wurden, ihre Steuern wenigstens teilweise zu bezahlen und die gigantischen Off-shore Verbindungen aufgedeckt und zum Teil unterbunden wurden, über die die potentiellen Steuergelder der russischen Oligarchen mit Hilfe westlicher Banken durch Dumpinggeschäfte an der russischen Staatskasse vorbeigeleitet wurden. Im Ergebnis des Prozesses und seiner Wirkung auf die übrigen Oligarchen Russlands verfügt der russische Staat jetzt über ausreichend Gelder, die von ihm vorgenommenen Reformen politisch durch große sowie sozial durch kleine Bestechungsgelder abzufedern und so Proteste zu unterlaufen. Der russische Präsident wies die Regierung sogar an, über eine Amnestie der früheren Steuersünder nachdenken.

Das eine wie das andere, die Wiedereingliederung der russischen Ressourcen in die staatliche Verfügung über GASPROM, ROSNEFT und andere russische Unternehmen mit staatlicher Beteiligung wie auch die Füllung des russischen Budgets richtet sich unmittelbar gegen die Politik der strategischen Schwächung Russlands durch Intervention in die wirtschaftliche und politische Souveränität Russlands, wie sie die von den USA betrieben wird und in abgestuftem Maße auch von der EU, die damit ihre eigene Abhängigkeit von russischen Rohstoffen „sicherheitspolitisch“ kompensieren will.

Statt sich selbst über die „Internationalisierung“ von YUKOS den Zugriff auf die russischen Ressourcen und damit auch den Einfluss auf die innenpolische Situation Russlands verschaffen zu können, mussten die USA nicht nur mit ansehen, wie es Wladimir Putin gelang, dem russischen Staat den verlorenen Zugriff wieder zurückzuholen, sie mussten auch erleben, dass die schnell gegründete Baikal-Finanz-Gruppe, die Yuganskneftegas ersteigerte, mit chinesischen Krediten ausgestattet wurde, wofür sich China privilegierten Zugang zu russischem Erdöl ausbedang. Damit ist Wladimir Putin eine entscheidende Weichenstellung im neuen Spiel um die eurasischen Ressourcen gelungen, die ihm Freiraum gibt, seinen Kurs der autoritären Modernisierung fortsetzen, mit dem er Russland zu einer unabhängigen Kraft zwischen Ost und West machen will

.

Aussichten:

Vom Kampf um den materiellen Zugriff aufs Öl

zum Kampf um den ÖL-Dollar

Dies ist aber nur eine Etappe in der aktuellen Auseinandersetzung um die Neuordnung der Welt nach dem Ende der Systemteilung des letzten Jahrhunderts, weitere und möglicherweise schärfere Auseinandersetzungen um den Zugriff auf die eurasischen und andere Ressourcen werden mit Sicherheit folgen.

Die „SAAR-Zeitung“ schrieb dazu:

„Mit dem Schuldspruch gegen Chdorkowski wird deutlich, daß russische Außenpolitik wieder eine eigene Kontur annimmt, Russland beginnt, sein eigenes geopolitisches Konzept durchzusetzen. Gegen den Interventionismus der US Politik – wie er in der Brzezinksi-Doktrin zum Ausdruck kommt – setzte Putin ein Konzept des behutsamen multipolaren Pluralismus, der sowohl Asien als auch Europa einbezieht und Russland als Integrationsknoten einer Multipolaren Ordnung begreift. „Das Urteil gegen Chodorkowski kennzeichnet dabei den sichtbaren Wendepunkt in der russischen Außenpolitik, die plötzlich nicht mehr konzeptionslos erscheint“ Es sieht so aus als könne der „eurasische Spagat“ gelingen.“ (Saarzeitung, 16.05.2005)

Die Ereignisse, die den „Fall“ Chodorkowski begeleiteten, sprechen für sich:

– Der Irak-Krieg und seine Folgen.

– Die beginnende Diversifizierung der weltweiten Leitwährung.

– Die Initiativen für ein „Neues Bretton Woods“, das heißt, für internationale Kontrolle der globalen Kapitalflüsse.

– Die Bildung eines neuen Kräfteschwerpunkts in den Völkerbeziehungen, BRIC mit dem Zentrum der Schanghai Organisation, die Russland, China, Iran und Indien zusammenführt.

– Die Vorschläge im Kreis der Asiatischen und der Amerikanischen Staaten, Öl im Tausch gegen Waren, statt über Dollar oder Euro zu handeln.

– Russlands neue Beziehungen zu Arabischen Staaten und zum Iran.

Ein paar Daten mögen die einzelnen Aspekte noch verdeutlichen:

.

Dollar unter Druck

Wenige Tage nach der Verkündung des Urteils gegen Michail Chodorkowski einigten sich Russland und die EU auf eine engere Zusammenarbeit; Moskau sandte gleichzeitig ein entscheidendes Signal in Richtung EU: Russland wird in Zukunft seine Devisenreserven in Dollar herunterfahren, dafür den Euro-Anteil auf 50:50 Prozent erhöhen. Zur Zeit liegt das Verhältnis bei 80: 20; bereits zum Jahresende 2005 soll der Euro-Anteil nicht 20, sondern 30 betragen, danach schnell auf 50 erhöht werden.

Damit machte die russische Regierung wahr, was die „Iswestija“ bereits im März 2004 berichtet hatte, dass Putin nämlich nach der Wahl plane, die Bindung der russischen . Währung an den US-Dollar gegen eine Bindung an den Euro zu verändern.

Eine Reform des Währungssystems war bereits seit längerem im Gespräch: Schon auf der IWF-Jahrestagung von 1994 wurde die Einrichtung eines „Neuen Bretton Woods“ mit einem System fester Wechselwährungen vorgeschlagen. Seit 1998 forderten europäische Politiker eine Kontrolle der Finanzmärkte – allen voran übrigens Oscar Lafontaine, der als deutscher Finanzminister gern „Dompteur der Finanzmärkte“ werden wollte. Auch er schlug eine Erneuerung des zusammengebrochenen „Bretton Woods Systems“ vor, allerdings nicht unter der Leitwährung des Dollar, sondern in einer festen Wertrelation von Dollar, Yen und Euro. Die Einführung des Euro 2002 konkretisierte alle diese Tendenzen; sie relativierte den Dollar als Welt-Reservewährung.

Hindernis gegen ein Abrücken vom Dollar als alleinige Weltleitwährung ist die Bindung des Öl-Handels an den Dollar. Seit 2000 rührt sich auch dagegen Widerstand. Gewünscht, vorgeschlagen, gefordert wird ein Übergang vom Dollar als Öl-Leitwährung auf den Euro oder gar die generelle Abkoppelung des Öl-Handels von einer Leitwährung:

Vorreiter für die Entthronung des Dollars war Saddam Hussein. Er wagte es im November 2000 als Erster laut darüber nachzudenken, den Ölhandel von Dollar auf Euro umzustellen; 2002 riskierte er diesen Schritt. Im Ergebnis wurde der IRAK mit Krieg überzogen. Die USA fürchteten einen Domino-Effekt in der arabischen Welt. Nach der Invasion wurde die Umstellung auf Euro rückgängig gemacht.

Bei einem OPEC-Gipfel im Jahr 2000 schlug Venezuales Präsident Hugo Chavez vor, den Ölhandel der OPEC-Länder mit den Entwicklungsländern im Barter-Verfahren durchzuführen, also Öl gegen Ware zu handeln, um auf diese Weise sowohl Dollar als auch den Euro bei den Geschäften zu meiden.

Ende 2002 ging Nordkorea zum Euro als Devisenrücklage über.

Seit 2003 forderte auch der Iran offiziell Euro-Abrechnungen für Öl, sogar für solches, das vorher zu Dollarpreisen gehandelt worden ist. Schon vorher hatte der Iran seine Währungsreserven auf Euro umgestellt. Die Gründung einer eigenen Börse für den Ölhandel im Iran steht bevor. Dazu ist anzumerken, dass das iranische ÖL 10% der Weltölreserven ausmacht – ein neuer Kriegsgrund für die USA.

Im April 2004 debattierten die Parlamente von Iran und Russland über eine mögliche Übernahme des Euro für Ölverkäufe. Die meisten Länder der OPEC signalisieren seitdem mehr oder weniger offen ein Interesse am Euro als Ölwährung. Saudi-Arianien ist dagegen.

Im Oktober 2004 wurde die Umstellung vom Petro-Dollar auf den Euro im Norwegischen Parlament diskutiert.

Im März 2005 verursachte die Südkoreanische Zentralbank einen Kursverslust des Dollar um 1,5 Prozent innerhalb von zwei Tagen. Grund: Sie hatte angekündigt ihre Diversifizierung auf Euro umstellen zu wollen.

Im März 2005 wurde die Initiative für ein neues Bretton Woods im italienischen Parlament diskutiert.

Am 2.August 2005 erschien im FAZ-Net die Meldung, dass nach Russland nunmehr auch die arabischen Staaten ihre Währungsreserven diversifizieren wollen.

Dies alles bedeutet, dass die Auseinandersetzung um die Ablösung des Dollars als Leit- und Öl-Währung sich zuspitzen. Die USA-Dominanz wird zunehmend bedroht. Wenn jetzt auch Russland in diese Bewegung mit einsteigt, dann ist das für die USA Alarmstufe ROT; nur Saudi-Arabien verhindert bisher die Ablösung des Dollars im OPEC-Geschäft.

Nach der Beendigung Kriegs um die unmittelbaren Zugriff auf russische Ressourcen, heißt das, zeichnet sich nunmehr eine neue russisch-amerikanische Konfrontation ab, dieses mal auf dem Gebiet der internationalen Finanz- und Währungsparketts.

.

Zweitens: BRIC

Ebenfalls seit zwei Jahren kristallisieren sich neue Handels-, Wirtschafts- und Bündnisstrukturen heraus, deren Urheber Peking, Moskau, Delhi und neuerdings auch Teheran sind. Ende des Jahres 2002 unterzeichneten sie einen Handels- und Kooperationsvertrag, BRIC genannt, nach den daran beteiligten Staaten: Brasilien, Russland, Indien und China.

Wenige Stichworte reichen, um die Brisanz dieses Bündnisses zu verdeutlichen:

China: Inzwischen zweitgrößter Öl-Importeuer; 2004 kauft China Jukos-Anteile, kreditiert die Baikal-Finazgruppe für den Kauf von Yuganskneftegas, kauft sich in Kanadas Ölsand-Felder ein, betreibt Öl- und Gas-Projektes mit dem Sudan am Nil. Im November 2004 besucht Chinas Präsident Hu Jintao Brasilien, Argentinien und Venezuela; Hugo Chávez erwidert den Besuch in China. Im Herbst 2004 schließen China und Iran ein Handelsabkommen, insonderheit zu Öllieferungen, das in allen Punkten gegen die US-Sanktionen agiert.

Indien: Der Indische Ministerpräsident bereist im Jahr 2003 China; 2004 gehen China und Indien eine „Kooperation für Energiesicherheit“ ein, zugleich schließt Indien eine „Strategische Allianz mit Russland“. Im Jahr 2004 entsteht ein „Runder Tisch der asiatischen Energieminister“, entwickelt sich ein regionaler asiatischer Petroleummark, wird die Schaffung einer asiatischen Bank für Energiefinanzen beschlossen. 2004 vereinbart Indien Sonderzölle mit den MERCOSUR-Staaten Südamerikas;. 2005 schließt Indien ein Handelsabkommen mit Russland, zeigt Interesse an iranischen Ölfeldern

Am 10. November 2005 schreibt die Zeitung India Daily:

„Der russische Präsident Putin nimmt eine führende Rolle in der mächtigsten Koalition der Regional- und Supermächte unserer zeit ein. Diese Koalition besteht aus Indien, China, Russland und Brasilien und wird die Vorherrschaft der Supermacht Amerika brechen.“

Ausdruck der neuen Stärke des russisch-asiatischen Dreiecks ist die Weiterentwicklung des Shanghaier Bündnisses (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) zu einem asiatischen Pakt, in dem China, Russland, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan gemeinsam agieren, Iran ist interessiert.

Auf der anderen Seite des eurasischen Spagats stehen Treffen von Putin und Schröder im September 2004 in Oslo: Schröder bittet Putin um 20% Beteiligung von Wintershall an Gasprom statt der bisher 6%. Wenig später schließen Deutschland und Russland eine Gaspipeline durch die Ostsee. Die Deutsche Ban wird zum größten Finanzier der geplanten Aufkäufe von Öl-Firmen durch GAZPROM. Von der Erneuerung des strategischen Bündnisses zwischen Russland und der EU nach Zerschlagung von YUKOS war schon die Rede. Damit schließt sich der eurasische Kreis.

.

Drittens: Gegenwind von Süden

Soeben war die Pleite für das panmerikanische Freihandelsabkommen ALCA zu beobachten, das in Mar el Plata in Kraft treten sollte. US-Präsident Bush war anwesend, konnte sich aber nicht durchsetzen. Stattdessen rief Hugo Chavez, Präsident von Venezuela dazu auf, anstelle von ALCA eine Alternative Bolivariana (ALBA) zu gründen, so genannt nach Simon Bolivar, der den Norden Südamerikas von spanischer Kolonialherrschaft befreite.

Dazu passt die Durchführung eines Kongress „Kapitalismus reloaded“ in Berlin im Oktober 2005: Siebenhundert Menschen aus Asien, Afrika Lateinamerika nehmen teil. Sie demonstrieren Zustimmung China, Indien, die BRIC-Staaten, zeigen neues Selbstbewusstsein..

.

Die arabisch-islamische Karte

Ein herausragendes Zeichen, das auch die letzten Sicherheiten der USA in Bewegung bringen könnte, die diese mit ihrem „antiterroristischen“ Krieg“ unter dem Namen „enduring freedom“ gerade festzuklopfen versuchen, setzte die russische Regierung – ungeachtet des von ihr in Tschetschenien geführten Krieges – mit ihrer seit 2003 betriebenen Annäherung an die „Organisation Islamischer Konferenz“ (OIC). Im Oktober 2003 hatte Präsident Putin auf der Konferenz der OIC in Malaysia Russlands Interesse an einer Kooperation mit den Worten begründet, Russlands Position als eurasisches Land widerlege die These vom Konflikt der Kulturen und wörtlich: „Für die Bürger unseres Landes sind die russischen Moslems ein untrennbarer und wichtiger Teil des multinationalen und multikonfessionellen Volkes Russlands. Und in dieser konfessionellen Harmonie sehen wir die Stärke unseres Landes. Darin sehen wir sein Gut, seinen Reichtum, seinen Vorteil.“ Inzwischen nimmt Russland an den Konferenzen der OIC mit Beobachterstatus teil.

Parallel zur Annäherung Russlands an die OIC fanden sich im September 2003 hohe Potentaten Saudi-Arabiens zu einem offiziellen Staatsbesuch in Moskau ein, dem ersten seit 1932. Man verständigte sich dabei nicht nur auf ein gemeinsames Programm gegen den Terrorismus, sondern auch auf einen Öl-Dialog zwischen Russland und Saudi-Arabien. Das Königreich Saudi-Arabien und die russische Föderation nehmen den ersten und den zweiten Platz unter den Erdölexporteuren ein und von der Koordinierung ihrer Handlungen hängt wesentlich die Preisstabilität auf dem Weltölmarkt ab.

Fügt man diesen Puzzles die aktuellen Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Russland und dem Iran hinzu, die sich auf einem Treffen bilateraler Regierungskommissionen im Dezember 2005 auf die Entwicklung eines ‚United Energy Systems’ zwischen Iran, Aserbeidschan und Russland sowie den Ausbau einer Ergasleitung Iran-Pakistan-Indien und die Inangriffnahme weiterer Projekte einigten und vergegenwärtigt man sich die Bewegungen zur Entthronung des Dollar als Leitwährung, der Aktivitäten der BRIC-Staaten, der Entwicklungen im Dreieck zwischen China, Indien und Russland, dann werden die neueren Konturen des großen Spieles erkennbar: Russland versucht sich nicht nur von einem seitens seiner Führung als aufgezwungen erlebten Krieg der Kulturen zu befreien, sondern durch neue Bündniskonstellationen aus der Umklammerung durch die USA und – weniger bedrängend, aber auch – der EU zu befreien. Russland will nicht länger Objekt von US-Interventionen sein. Was daraus folgt ist offen.

.

Nachklänge

NGOs in Russland:

Achtung: Grenzüberschreitung?

Wiederholt kündigte Wladimir Putin im Laufe des letzten zwei Jahre schärfere Kontrollen der Arbeit russischer und ausländischer NGOs in Russland an. Nach den Ereignissen von Beslan im September 2003 sprach er offen von „ausländischen Mächten, die uns zum Spielball Ihrer Interessen machen“ wollen. In seiner Rede an die Nation vom Anfang des Jahres 2005 erklärte er, die Interventionen des Auslands, die über NGOs getätigt würden, seien für Russland nicht weiter hinzunehmen.

Jetzt scheint die Duma seine Ankündigungen umsetzen zu wollen: Am 23. November 2005 verabschiedete sie mit 370 zu 18 Stimmen in erster Lesung eine Gesetzesvorlage zur Tätigkeit „Gesellschaftlicher Organisationen“, die auf eine drastische Einschränkung der Aktivitäten von NGOs zielt, vor allem der in Russland tätigen ausländischen, bzw. vom Ausland unterstützten. Ihnen soll untersagt werden, Filialen in Russland zu bilden, wenn sie nicht von russischen Staatsbürgern getragen werden. Weiterhin sollen ausländische Filialen sich zukünftig nach russischem Recht registrieren lassen; Ausländern, die keine mehr als einjährige Aufenthaltserlaubnis vorweisen können, soll die Gründung russischer NGOs, die Mitgliedschaft oder das Engagement in ihnen nicht erlaubt sein. Wieder ins Spiel kommt der nach 1991 aufgehobene Begriff der „verbotenen Städte“, in denen militärische oder nukleare Anlagen stehen. Zweiundvierzig solcher Städte sollen für NGOs tabu sein.

Neu wäre darüber hinaus eine Aufteilung zwischen NGOs, die unter Beteiligung staatlicher Stellen gegründet worden und solchen, die aus Privatinitiativen hervorgegangen seien. Die meisten der vorgesehenen Einschränkungen gälten nur für letztere. Das träfe vor allem für die Bestimmung zu, dass künftig NGOs geschlossen werden könnten, wenn ihre Gründer wegen Geldwäsche oder anderer Wirtschaftsvergehen rechtskräftig verurteilt worden seien. Diese Bestimmungen zielen, das ist offensichtlich, eindeutig auf die von Chodorkowski gegründete Stiftung „Offenes Russland“, mit der er mit Blick auf die Wahlen 2008 Politik machen möchte, wie er aus seiner sibirischen Lagerhaft deutlich gemacht hat. Mit den neuen Bestimmung wäre jegliche Initiative, die Chodorkowski in Gang setzen könnte, von vornherein im Keim zu ersticken.

Gleichzeitig beschloss die Duma, fünfzehn Millionen Euro für „Maßnahmen zur Demokratisierung“ an russische NGOs fließen zu lassen, die sich für Menschenrechte außerhalb Russlands einsetzen, z.B. für die Unterstützung der russisch-sprachigen Minderheit im Baltikum. Dies alles liefe, wenn es denn tatsächlich durchginge, nicht nur auf ein Abwürgen ausländischer Intervention hinaus, es käme einer Kriegserklärung auf informellem Niveau an die von Putin beklagten Kräfte der Intervention gleich. Die Frage wäre dann nur noch, wem dieser Schritt mehr schadet, diesen Kräften, Russland oder beiden zugleich.

Kai Ehlers

www.kai-ehlers.de

Neue Bücher von Kai Ehlers zum nachsowjetischen Wandel

Im Frühjahr erscheint:

Asiens Sprung in die Gegenwart

Russland- China – Mongolei. Die Entwicklung eines Kulturraums ‚Inneres Asien’

Pforte/Entwürfe, April 2006, 10,– €

Aus der Not eine Tugend machen. Exemplarische Entwicklungsimpulse aus der russischen Welt jenseits des Kapitalismus, in: Losarbeiten/Arbeitslos? Globalisierungskritik und die Krise der Arbeitsgesellschaft, Ein Sammelband, Verlag UNRAST, 16,– €

https://test.kai-ehlers.de/buch/russland-aufbruch-oder-umbruch/ Zwischen alter Macht und neuer Ordnung – Gespräche und Impressionen

Verlag Pforte, 100 Seiten, 2005, Preis: 8,00 €

https://test.kai-ehlers.de/buch/erotik-des-informellen-impulse-fur-eine-andere-globalisierung-aus-der-russischen-welt-jenseits-des-kapitalismus-von-der-not-der-selbstversorgung-zur-tugend-der-selbstorganisation/

Impulse für eine andere Globalisierung

aus der russischen Welt jenseits des Kapitalismus

Von der Not der Selbstversorgung zur Tugend der Selbstorganisation

Alternativen für eine andere Welt, „edition 8“/ Zürich, ISBN 3-85990-049-8 192 Seiten, Preis: 17 Euro

Weitere Titel, Texte, Projekte auf der Website Bücherhttps://test.kai-ehlers.de/kai-ehlers-%e2%80%a2-buecherliste-komplett/

________________________________________